284. ПОХОРОНЫ ГОЛЬДШТЕЙНА. Журнал гольдштейна

284. ПОХОРОНЫ ГОЛЬДШТЕЙНА: galkovsky

Графоман жил, его осыпали наградами и почестями. Графоман умер. Теперь графомана хоронят.В ЖЖ a_ilichevskii состоялся трогательный по своей непосредственности диалог. Его стоит привести весь. Он уже начинает подчищаться ластиками и бритвочками, а сохранить для истории надо. По уровню речевых характеристик это готовая сценка профессиональной пьесы.

"СУКИ.... UPD. Здесь был пост, который я убрал. Но суки остались.

(Убрано следующее: Какой урод - Галковский, какие по преимуществу уроды его комментаторы. Вот уж казалось бы не первый год живу. А время от времени диву даюсь. Ссылка: Скотина Г-ский о А.Гольдштейне.)marinaa2: Саш! почему ты реагируешь? считай - камень на дороге. будешь на камень обижаться? будешь посты ему посвящать? ты ж этим козла пиаришь!! на камень какая реакция? отшвырнёшь и дальше пойдёшь. Саша Гольдштейн был моим другом. был бы Галковский человеком - может и вставила бы словечко-другое у него в журнале... а он - камень. пнул с дороги и забыл. убери этот пост. правда. ради самого же Саши Гольдштейна!

borkhers: У Сартра в эссе "Античемит и еврей" есть фраза о том, что антисчемит ХОЧЕТ быть камнем.

a_ilichevskii: Ага. согласен. убрал.

marinaa2: умница!

a_ilichevskii: Марин, а ты Гольдштейна еще по Баку знала? Может кого из наших ты знала тоже.. Это как по словам моей тетки, которая любила говорить: "Если на пляже в Шихово встретились два еврея - то чере 15 минут выяснится, что они родственники":))

marinaa2: Сашку я знала, потому что он работал в Азеринформе... Я моложе его почти на 6 лет, но из-за КВН и Молодёжки сталкивались... сначала в горкоме... потом у театре "У Камина", потом у Димы Гурвича покойного дома... а в Израиле - виделись в каждый мой приезд.

a_ilichevskii: Эх. А я с ним говорил подробно в Москве. Один раз. Но на знакомство так и не решился.Это был великий писатель.

marinaa2: Это был уникальный человек и великолепный мастер слова. Настоящая яркая звезда. Рак - это всё-таки страшно. Раньше всех уходят лучшие. Всегда. я стихотворение Гены Каневского проиллюстрировала... но когда рисовала - про Сашу думала. http://marinaa2.livejournal.com/78064.html

a_ilichevskii: Замечательная картинка... И стих хороший. Эх.

borkhers: Ну, что ж... Речь антисемита над гробом врага-еврея. Речь достатоочно типичная в своей низости. Вспоминаю переписку Эйдельмана с Астафьевым. Аргументы иные, но интонации те же. Но Гольдшьейн уже никому не ответит... Зависть и ненависть к нему пережила его, как, впрочем, уважение и любовь. Нам остается только быть иной стороной. И не только в случае с Галковским. Антисемиты, конечно ненавидят... Мне стыдно, чтио сам я не могу им ответить столь же полноценной ненавистью, как Техилим:

Совершенною ненавистью ненавижу их, враги они мне!

Или - уже могу?

a_ilichevskii: Ох, Борис, как все это тяжело. Причем - когда живешь вроде и не думаешь, что вот это рядом - а думаешь, что оно приличное - а потом - нет да все как свалится. И после этого начинаешь орать - да что ж это страна. Эх.

levinski: ну вот:( а как же мы? мы же читаем, а ты убираешь... Этим и хорош ЖЖ, что каждый пишет то, что знает и думает. Пусть у нас разные взгляды на жизнь, мы этим и хороши - разницей своей. И тем, что мы, такие разные, стараемся понять друг - друга. Или я ошибаюсь? Я вот благодаря своей френдленте совсем перестала читать прессу. Не беру газет в руки. Так что не надо убирать свои посты.Пусть они живут, колюченькие и непричесанные

a_ilichevskii: Там дело было не в том, что "непричесанные". Это просто было ошибкой.

betelgeise: Саш, я снова в строю:) Где суки, кого рубить?

a_ilichevskii: Это Галковский. Потом расскажу. Надо созвониться!

betelgeise: Галковскер - так его термоядерный называет всегда:) Конечно, давай созваниваться и встречаться! Соскучимшись ибо. У меня еще до седьмого августа вольница, а потом снова в бой (будь он проигран:)))

ruventrip: Зафрендил его, есть за что. Ночью, рассматривая Г. о Гольдштейне расстался с ним. не захотелось прощать.

a_ilichevskii: Аналогично.

crivelli: Больной он человек, что делать.

a_ilichevskii: Больной. Все больные. И Достоевский и т.д. Я не говорю о сравнительных величинах. Но мне кажется, что делать что-то нужно. Нужно хотя бы ставить мир в известность, то есть не доводить до попуститеьлства. Кстати, уверен, что на самого Гольдштейна все это не произвело бы никакого впечатления. Но у меня не тот темперамент".

Неплохой довесок в ЖЖ zoil:

"Читать всем: http://galkovsky.livejournal.com/72574.html#cutid1Потрясающее саморазоблачение человеческого ничтожества. Комментаторы - тоже, по-своему, замечательны...

a_ilichevskii: Какие уроды, какой урод - Г. Вот уж казалось бы не первый год живу. А время от времени диву даюсь.

zoil: Бодливой корове... и так далее.

lluwellun: Не хочется ругаться, но этот господин - ублюдок.

crivelli: Это диагноз".

Особенно меня умиляет «надо что-то делать». Да уже всё сделали. К 46 годам у меня ни денег, ни карьеры, ни семьи, ни своей крыши над головой. С трудом поддерживаю состояние гомеостаза. Один чих (проблемы со здоровьем, пара слов хозяина квартиры) и я окажусь с чемоданами на улице в момент и безо всяких перспектив. Т.е. день прожил и ладно. И так всю жизнь.

Однако странное дело. Я, в общем, всем доволен. Меня окружают любящие люди. За два десятка лет на меня не то чтобы кричали, а не повышали голос ни разу. Нельзя сказать, что и наедине с собой я в постоянном миноре. Наоборот, учитывая мои обстоятельства (собственно, жизненного краха), можно сказать, я бодр и весел. Нет детей – я развесил дома бесчисленных утят и хожу в парке с выдуманными сынишкой и дочкой, рассказываю им разные истории и сказки, иногда воспитываю (все философы большие резонёры). Нет денег - я могу полгода сидеть на сухарях, а потом устрою себе роскошный пир, путём поглощения купленного на рынке ананаса. Да ещё такой диетой и здоровье улучшу. Меня не публикуют – я напишу что-нибудь в интернете и тут же десятки людей примутся обсуждать написанное, и вовсе не на уровне «надо что-то делать». Что-то делать - это азиатский прикол. НИЧЕГО ВЫ СДЕЛАТЬ НЕ МОЖЕТЕ. Даже испортить чужую жизнь из зависти.

А вот осыпанным премиями, укленным грамотами и медалями графоманам живётся неважно. Здесь жмёт, там чешется. нет-нет да и умрут безвременно. Вроде на фоне разверзшейся вечности можно достигнуть искомой хмурой гламурности «серьёзного литератора». Ан нет. И тут фарс, водевиль, «антисемитизм». «Вы будете смеяться, но Рабинович тоже умер». Может ли, например, Павловский или Сорокин умереть? Нет, только отбросить коньки. Потому что живут шарлатаны на коньках. Роликовых. Одеты в жёлтый комбинезон с полуметровыми пуговицами, на носу красная нашлёпка, на голове рыжий парик. В цирке смерти нет. Есть номера и репризы.

Можете лаять по-собачьи и мяукать по-кошачьи, награждать себя брежневскими медалями и «устранять конкурентов». Ничего не получится никогда. Потому что ваш конкурент – РЕАЛЬНОСТЬ. Не в том дело, что Галковский «хорошо пишет», а в том, что это правда. Воюя с Галковским, вы воюете с русским языком. Каков итог? На кладбище Сен-Женевьев-дю-Буа есть замечательная могила. Я её назвал памятник «Неизвестному Русскому Писателю». Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать:

Слева - могилка, справа – микрочасовенка. На ней надпись:

В общем, здесь похоронен писатель и все его произведения. Похоронил себя человек сам. Я считаю, этот антисемитский камень надо убрать и перенести туда прах Гольдштейна. Чтобы лежал, как и положено, рядом с Буниным, или, на худой конец, Галичем. Хотя в историю русской литературы он уже вошёл. Всю жизнь бился головой о решётку, организовывал телефонные звонки. Ничего не получалось. Умер – я открыл калитку, и теперь он там. Рядом с Писателем Корсаком, автором трилогии «Один – Вдвоём - Со всеми вместе» и прочими жуками на солнце в гостях у капитана Копейкина. Такая вот история одного контролёра. С шарманкой.

В этом есть мрачная, даже злорадная эстетика русской культуры. Всю жизнь человек лез по чужим головам: «примите меня». Приняли. Страшная, мучительная смерть и посмертное глумление. Вопрос: а стоило ли лезть в эту ВЕЛИКУЮ И СТРАШНУЮ культуру? Где все мечты сбываются, и каждый получает своё. Именно СВОЁ - это самое обидное и самое жуткое в т.н. «критическом реализме». Жизнелюбы Стругацкие написали смешной комикс – «Пикник на обочине». Тарковский и Кайдановский превратили его в «Сталкер» и всей труппой пошли на выход из зоны. Едем дас зайне. 9 лет назад Гольдштейн кому-то позвонил по телефону и попросил о встрече. «Прошло девять лет». Его просьба была удовлетворена. Как просил.

galkovsky.livejournal.com

Журналы прошлых лет которые вам захочется прочесть

Удивительно, но в наш технологичный век высокоскоростного интернета, некоторым до сих пор комфортнее расслабляться за чтением бумажных журналов. Выбор тем для статей теперь ничем не ограничен, поэтому некоторые удивительные журналы не дожили до сегодняшнего дня. Жаль. Они были уникальными и безумно крутыми.

Eros: эротический журнал прошлых лет

Пометки Мэрилин Монро к собственных фотографиям

В 1962 году Ральф Гинзбург создал «Эрос» — эротический журнал, охватывающий различные сексуальные темы, в том числе контрацепцию, афродизиаки и бордели. Затем он разослал этот «порнографический сборник» посредством почты трём миллионам американцев, «чей доход и интеллект выше среднего». Гинзбург был уверен, что его спорная публикация о любви и сексе будет им полезна. Тем не менее, рассылка была воспринята в штыки. Многие американцы послали редактору ответные письма с выражением отвращения и неприязни, которые были опубликованы во втором номере «Эрос» и заняли 16 страниц. Очевидно, что публика того времени не была готова к столь откровенному журналу, хотя в действительности в нём было всё: качественный текст, экспериментальный дизайн и высокохудожественные фотографии.

Например, в третьем выпуске были обнародованы ранее скрытые от общественности обнажённые фотографии только что умершей Мэрилин Монро. На некоторых из них были большие оранжевые пометки. Но, как пояснил в примечании редактора Гинзбург, эти фото не были дефектными, скорее всего, сама Монро отмечала кадры, которые, по её мнению, были чуть менее совершенными.

С самого начала «Эрос» сталкивался с юридическими и финансовыми проблемами. Четвёртый выпуск, содержащий фотосессию нагого афро-американца в объятиях обнажённой белокожей девушки, был особенно дискуссионным.

В свет вышло всего 4 номера журнала. Гинзбург был в конечном счёте привлечён к ответственности и заключён в тюрьму, но не за распространение порнографии, а за «похотливые и своднические» объявления, разосланные по почте.

WET

WET называли одним из лучших и грамотно спланированных журналов в истории дизайна США

Основанный Леонардо Кореном WET (дословно – «влажный») именовался журналом для «банных гурманов» и выпускался с 1976 по 1981 год. Конечно, никто, даже сам Корен, не знал, кто такие эти «банные гурманы». В своей книге «Создавая WET: журнал для банных гурманов» издатель признался, что трюк состоял в том, чтобы дать читателям нечто совершенно неожиданное и отчасти абсурдное: например, статьи о том, как одеться на апокалипсис или приготовить рыбу в стиральной машине.

Получив образование в области архитектуры и решив, что его работы слишком бесчувственны, Корен посвятил себя фотографированию купающихся людей в странных ситуациях. Когда проект подошёл к концу, Корену нечем было платить своим моделям. Вместо этого он устроил для них вечеринку в старой русско-еврейской бане. Сделка оказалась удачной, и, кроме того, именно в бане Корен был внезапно вдохновлён идеей создать свой журнал. WET быстро стал успешным. Вскоре многие иллюстраторы, фотографы, писатели и дизайнеры начали сотрудничать с издателем.

F—K You

Обложка также сообщает о наличии в журнале кадров из фильма Энди Уорхолла «Диван»

Журнал был основан Эдом Сандерсом в 1962 году. Он представлял собой самиздат нью-йоркского андеграунда, наполненный провокационным и экспериментальным контентом, да ещё и нарисованный от руки. «Я ничего не буду печатать», – написал Сандерс в своём журнале, и он сделал именно это. F—K You первоначально был размножен на копировальной машине Speed-O-Print, а затем на аппарате A.Б. Дика. Таким образом, было создано около 500 экземпляров каждого выпуска. Всего было издано 13 номеров, прежде чем Сандерс прекратил публиковаться в 1965 году.

Впервые создатель журнала озвучил желание печататься в баре, во время разговора с друзьями. Они засомневались и в самой идее, и в её осуществлении, но Сандерс был непоколебим, сделал первый выпуск за неделю и вскоре продолжил публиковаться. Премьерное издание было бесплатным, он разослал его таким людям, как Пабло Пикассо, Аллен Гинзберг и Фидель Кастро.

В третьем номере, который назывался «Выпуск сумасшедшего маменькиного сынка», было опубликовано стихотворение американского поэта Уистена Хью Одена «Платонический минет от мисс Орал (или Поэма рукоблудию)».

Spy

Журнал хоть и высмеивал известных людей, но и пририсовать любил

Spy (в переводе «Шпион») — сатирический журнал, высмеивающий известных людей. Он существовал с 1986 по 1998 год и содержал как глупые издёвки, так и серьёзные расследования. Издание основали два признанных нью-йоркских журналиста, Грейдон Картер и Курт Андерсен.

Пожалуй, главными преимуществами журнала были его смелый стиль и высококлассные методы расследования. Редакторы ничего не боялись и потешались над знаменитостями самым жестоким образом. В 1988 году, например, «Spy» назвал миллиардера, а ныне кандидата в президенты США Дональда Трампа «выскочкой с короткими пальцами». Трамп в ответ послал в редакцию экземпляр своей книги «Искусство заключать сделки» с контуром его руки на обложке, очерченным золотом, чтобы доказать, что у него не короткие пальцы. Он также приписал: «Если ты меня ударил, я ударю тебя в ответ в 100 раз сильнее».

В 1990 году издатели разослали кучу чеков на $ 1.11 богатым и знаменитым, чтобы посмотреть, обналичит ли его кто-нибудь. Это сделал только медиамагнат Руперт Мёрдок.

В 1992 на обложке журнала красовалась надпись: «1000 причин, чтобы не проголосовать за Джорджа Буша. № 1 — он изменяет своей жене». Наверняка это было занимательное расследование.

В другой раз сотрудники Spy обзвонили 20 впервые избранных конгрессменов. Представляясь ведущими ток-шоу нью-йоркского радио, они задавали им вопрос: «Одобряете ли вы то, что мы делаем во Фридонии?». Естественно, Фридония — выдуманная страна из комедии «Утиный суп» 1933 года с братьями Маркс в главных ролях. Но, кажется, никто не смотрел его, потому как политики дали журналистам слишком серьёзные ответы. Например, Стив Байер, член палаты представителей США от Индианы, сказал: «Да, здесь ситуация иная, нежели на Ближнем Востоке».

OZ

Журнал впервые охватил такие спорные вопросы, как цензура, гомосексуальность, жестокость полиции и участие Австралии в войне во Вьетнаме

OZ — подпольный альтернативный журнал, впервые опубликованный в Австралии в 1963 году. Вторая его версия появилась в Англии в 1967 году. Первоначально OZ был сатирическим изданием, появившимся на свет в День дурака (1 апреля), как пародия на ежедневную газету Sydney Morning Herald. На его первую страницу поместили ложную информацию о крушении крупнейшего Сиднейского моста Харбор-Бридж. Выпуск также включал в себя рассказы об абортах и историю пояса верности. Следующие номера содержали не менее спорный контент, например, статьи о гомосексуальности и жестокости со стороны полиции. В конце концов, редакторам было предъявлено обвинение в непристойности.

Британское воплощение OZ было не менее психоделическим. Английским издателям также были предъявлены обвинения в непристойности с наказанием в виде штрафов, депортации и даже тюремного заключения на срок от 9 до 15 месяцев (но приговор не вступил в силу). Выпуск журнала, результатом которого было привлечение к ответственности, был ориентирован в основном на подростков. Он содержал статьи о сексуальной свободе, лицемерии, наркотиках и экзаменах. Обвинение же строилось на двух комиксах, в которых мультипликационный медведь Руперт сексуально домогался женщину в обмороке.

Splosh!

Журнал-фетиш для тех, кому нравится смотреть на измазанных едой девушек

«Splosh!» был журналом-фетишем, в котором публиковались фотографии женщин в пошлых, грязных ситуациях: например, принимающих душ в одежде, сидящих в куче фасоли из консервной банки или только что подравшихся с друзьями пудингом. Первый выпуск издал в 1989 году Клайв Харрис под псевдонимом Билл Шиптон. Согласно Шиптону, швыряние едой в женщин — детская, невинная шалость, которая позволяет набезобразничать и расслабиться на пару часов. «Для бросания можно использовать что угодно, но следует избегать моторного масла и масляной краски» — предостерегал редактор. Хейли, супруга и коллега Шиптона, первой оказалась в «грязной ситуации» с размазанным по пятой точке тортом.

По словам издателя, журнал получил своё имя («Шлёп!»), потому что оно казалось весёлым, одновременно грязным и мокрым. Сорок номеров журнала увидели свет, прежде чем его закрыли в 2001 году.

Police Gazette

Для печати использовалась инновационная розовая бумага, выгодно отличавшая издание

The National Police Gazette («Газета национальной полиции») была основана в 1845 году. Сначала она принадлежала журналисту Джорджу Уилксу и адвокату Эноху Кэмп, а затем перешла к бывшему начальнику полиции Джорджу Вашингтону Мэтсэллу. Тем не менее, издание достигло своего расцвета только под управлением ирландского иммигранта Ричарда Кайла Фокса. Фокс преобразовал Police Gazette в Библию для тех, кто реально понимает смысл брака. Под его руководством выпуски начали печатать на бумаге отличительного розового цвета. Содержание журнала включало в себя спортивную секцию, криминальные истории (особенно часто с любовными треугольниками), освещение странных соревнований (например, прыжков с моста), а также фотографии полураздетых женщин. Ещё печатался раздел под названием «Цирюльник недели», что привлекало парикмахеров подписываться на журнал. Вскоре он стал известен как «библия парикмахерских», потому что там его в основном и читали. Даже бытовало что-то наподобие шутки: «Вы читали National Police Gazette?» – «Нет, я в это время брился».

Популярность журнала в конце концов снизилась, так как конкуренты стали копировать то, что некогда было уникальным для Police Gazette. Его прекратили издавать в 1970-е годы.

Sexology

Персональный секс-консультант

Журнал «Сексология» публиковался Хьюго Гернсбеком с 1933 до конца 1960-х годов. Его подзаголовки постоянно менялись: «Журнал сексуального выбора», «Авторитетное руководство по половому воспитанию» или «Иллюстрированная наука секса». Неудивительно, что сначала «Сексология» ошеломила американских читателей, однако журнал всё же был довольно популярен — его тираж составлял 200,000 экземпляров.

Гернсбек создал этот журнал, чтобы рассказать людям о сексе и развеять окутывающие его мифы. Вот темы некоторых статей: «Проблема тюремного секса», «Секс-захватчики из летающих тарелок — невероятные сказки» и «Каково это, быть девственницей». В конце концов, его продали новым издателям, которые прекратили публикацию в 1983 году, посчитав, что журнал теряет популярность. Информация, которую раньше можно было найти только в «Сексолоджи», теперь была в любой ежедневной газете. Научное название тоже не помогло. Американская публика жаждала чего-то более интересного, развлекательного, а «Сексология» не оправдал их ожиданий.

Gandalf’s Garden

«Нет страхам, вы уже в саду Гэндальфа», — гласит обложка

«Сад Гэндальфа» — эзотерический журнал, созданный в конце 1960-х годов Музом Мюрреем, основателем Лондонского тайного сообщества. В журнале освещались такие мистические темы, как оккультизм Алистера Кроули или движение Харе Кришна. Тем не менее, самой странной темой из когда-либо опубликованных, была трепанация — просверливание или процарапывание отверстий в человеческом черепе. Конечно, редакция журнала предостерегала читателей о вреде таких операций и призывала вместо этого заниматься йогой.

Издание было частью подпольной прессы, то есть печаталось без официального разрешения. Как и некоторые другие издания того времени, журнал отказался от обычных чёрно-белых страниц в пользу чередующихся персиковых и светло-голубых листов. Всего было опубликовано шесть выпусков. В конце 1960-х годов хиппи отошли во мрак и небытие, а вместе с ними и «Сад Гэндальфа».

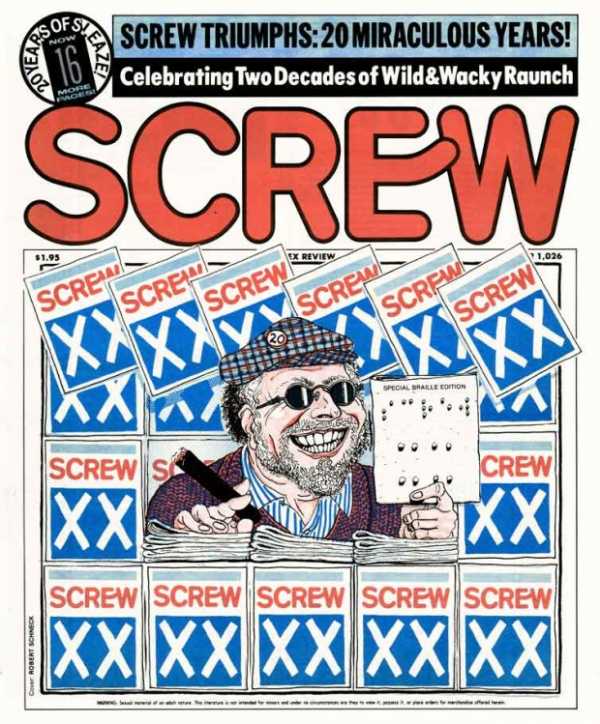

Screw

Еженедельная американская порнографическая бульварная газета, направленная на аудиторию гетеросексуальных мужчин

Созданный Элом Гольдштейном в 1968 году журнал «Болт» (Screw) был первым порнографическим изданием, которое не прятало откровенное содержание за гламуром. Его манифест гласил: «Мы обещаем никогда не пририсовывать чернилами лобковые волосы или делать наброски органов». Учитывая время, в которое жил Гольдштейн, легко себе представить, что он был не раз задержан по обвинению в непристойности: целых 19 раз в течение первых трёх лет с начала публикаций; но, казалось, это его мало заботило.

Гольдштейн обьяснил, что таблоид возник из его неудовлетворённости сексуальной литературой, а также стремлением к журналу, который удовлетворял бы его сексуальный аппетит. В своём издании он часто выступал против политиков и религиозных лидеров. Он утверждал, что это было несправедливо и лицемерно со стороны властей оправдывать войну, при этом всё ещё заточая издателей эротических журналов. В конце концов, правительство начало терять интерес к порнографическому творению Гольдштейна, читательская аудитория стала таять. Журнал свернули в 2003 году, а сам Гольдштейн заявил о банкротстве.

Уже никто не рисует журналы от руки, ответы на вопросы о сексе можно получить в сети, а сняться для обложки Playboy — честь для актрис и спортсменок. О времена, о нравы!

Я микрокосмос, в некотором роде, Оцените статью: Поделитесь с друзьями!www.publy.ru

Зиновий Зиник про главного редактора журнала "Менора" Павла Гольдштейна

http://magazines.russ.ru/znamia/2007/11/zz4.html"Мне же хотелось перемен. Я верил, что в этой жизни можно не только понять самого себя, но и стать другим, совершенно себе непонятным. Этим ощущением загадочности своей собственной жизни в Израиле, жизни как непрерывного открытия, восхитительного сюрприза, и жил новый старший друг Лёни в Иерусалиме — Павел Гольдштейн.

Я никогда и негде больше не встречал человека в состоянии такого перманентного восторга от страны своего пребывания, как Гольдштейн. Он был старше нас лет на тридцать, но его по-мальчишески радостно удивляло все — и наличие всех сортов выпивки в винных магазинах, и звучание израильской речи на улицах, новая иерусалимская архитектура и заурядные кошерные сосиски в угловых закусочных, закат над городом и тот факт, что поэзия Леонида Иоффе непосредственно связана с опытом пребывания на — его, Гольдштейна, — святой земле.То, что эта земля — его, и обрел он ее после десятилетия лагерей и полуподпольной жизни в литературной Москве (он многие годы заведовал Музеем Маяковского), придавало ему, человеку высокому и худощавому, какую-то гордую осанку губернатора. Достаточно было увидеть его вышагивающим по центральной иерусалимской улице Яффо, легким кивком и поворотом головы приветствующим всё и вся со снисходительной, слегка близорукой благожелательностью хозяина — и людей, и дворы, и толпу в кафе, и витрины магазинов. Но это была благожелательность вовсе не простодушного мелкого собственника. Павел Гольдштейн всегда был начеку, зорко углядывая в духовном ландшафте Израиля своих заклятых врагов.Враги эти были вовсе не арабы и не антисемиты христианского мира — это были евреи, не видевшие прекрасного здания иудаизма, подрывающие фундамент этого здания копошением в навозной куче советского прошлого, потому что не желали с ним — с этим ничтожным прошлым — порвать, чтобы следовать, как он, Павел Гольдштейн, маяку библейских истин. Российское прошлое существовало для него лишь как доказательство неизбежного торжества иудаизма во всем мире. В своем журнале “Менора” (“Семисвечник” в переводе на русский) он регулярно публиковал довольно-таки решительные рассуждения на эту тему. Все они в основном сводились к одной мысли: все, что было достойного в русской культуре, от Пушкина и Гоголя до Толстого и Достоевского, так или иначе было связано — духовными корнями или поставленными целями — с иудаизмом. Сами писатели могли воображать себе все что угодно: что они руководствуются идеями христианства или социализма, фрейдизма или буддизма; но если внимательно вчитаться, если скрупулезно разобрать логику их мысли, выяснится, что они в действительности следовали — зачастую сами того не понимая — духовным принципам иудаизма. Те же, кто не следовал, выходили — из-под пера Павла Гольдштейна — полными ничтожествами, шарлатанами и духовными банкротами. Логика отбора этих имен не всегда была ясна Лёне, и они проводили многие часы в яростных спорах с Гольдштейном, когда Лёня, с адвокатской дотошностью вооружившись цитатами из литературных источников, пытался опровергнуть очередное огульное охаивание того или иного имени Павлом. Иногда Лёня уходил, поклявшись никогда не возвращаться. Через пару недель мир восстанавливался.

Павел верил в силу литературы. Он был в восторге и от поэзии Иоффе и от моей первой иерусалимской повести “Извещение”. Это сочинение иммигрантская пресса объявила антисемитской, антисионистской порнографией (никто не заметил, что повесть — это трансформация в эмигрантский сюжет сказки Гауфа “Карлик-Нос”, где мальчик-герой думает, пробудившись от сна, что в его жизни прошло три часа, а на самом деле миновало тридцать лет, и за эти годы он превратился в длинноносого карлика). Он прочел повесть в рукописи и умолял не печатать. Он утверждал, что подобное произведение повредит дальнейшей репатриации русских евреев в Израиль. Его страхи не оправдались.

Первые годы Лёня лелеял надежды на то, что литературное безумие Павла Гольдштейна как-то поуляжется и журнал можно будет преобразовать в какой-то более разумный формат, создать некий круг регулярных авторов, толковый литературный разговор. И действительно, Лёне удалось осуществить публикацию своего рода поэтического манифеста — его круга поэтов: от Сабурова и Шленова до Айзенберга. Лёня убедил даже меня в плодотворности сотрудничества в этом издании. Но Гольдштейн гостеприимно открывал двери своего журнала не литературной мысли или школе, а тем, кто вызывал у него личный восторг — Лёня, я, наши общие друзья — и в ком он видел соратников в своей борьбе. На этом литература кончалась, и начинались стены плача и сионские горки. Оставалось, в конце концов, махнуть рукой на литературу и наслаждаться светом бескомпромиссной личности самого Павла. В нем было много от несгибаемого упорства и веры его евангелического тезки."

Павел Гольдштейн на сайте Сахаровского Центра ( биография плюс текст мемуаров) - http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=author&i=13

Гольдштейн Павел Юльевич (1917-1982)педагог, литератор, философ

1917, 6 сентября. — Родился в Ессентуках. Отец – Уриэль (Юлий) Гольдштейн, выпускник Петербургской консерватории, скрипач, дирижер, учитель музыки по классу скрипки, руководитель студии имени Шаляпина. Мать – Розалия Павловна Дунаевская, оперная певица, преподаватель вокала.

1920-е гг. — Жизнь семьи в Баку.

1920-е гг., конец. — Отъезд отца в концертную поездку в Харбин; из которой в СССР он не вернулся.

1937. — Окончание историко-филологического факультета Московского пединститута. Чтение курса истории XIX века студентам рабфака при Московском университете. Преподаватель истории в средней школе.

Посещение репетиций в театре В.Э. Мейерхольда. Написание письма И.В. Сталину после закрытия этого театра.

1938, 5 ноября. — Арест. Лубянская тюрьма, камера на трех человек. В деле – донос его учеников о защите преподавателем детей «врагов народа». На первом допросе обвинение в принадлежности к контрреволюционной организации. Следователь – лейтенант госбезопасности Котелков.

Перевод в Бутырскую тюрьму. Проведение более года в общей камере, где находились сто заключенных, постоянно споривших о ситуации в стране. Сокамерники: Кондратьев, проанализировавший цели и методику Сталина; комкор Тылтин; председатель Бунда М. Рафес; литератор Р.В. Иванов-Разумник; микробиолог академик Г.А. Надсон; соратник Тельмана Карл Поддубецкий и многие другие. Возобновление допросов, обвинение в связях с двумя учениками отца, приехавшими из Харбина после продажи КВЖД японцам и якобы являющимися агентами японской разведки, завербовавшими П.Ю. Гольдштейна. Отказ подписать предполагаемое обвинение по ст. 58 пп. 6, 8, 10, 11. Ночные допросы – «конвейер». Пять суток ледяного карцера, где находился в одной рубашке.

1938, конец декабря – 1939, январь. — Перевод в Лефортовскую тюрьму на месяц. Допросы с избиениями. Угрозы ареста и пыток матери. Ложные показания не подписал. Окончание следствия. В деле запись: «неразоружившийся враг».

1939, февраль – ноябрь. — Бутырская тюрьма.

1939, 19 ноября. — Постановление Особого совещания – лишение свободы на 5 лет.

1939, 25 ноября. — Свидание с матерью.

1939, декабрь. — Этап по железной дороге в Каргопольлаг. Станция Няндома. Отнесение к первой категории труда. Солагерники – Фриц Платтен, комкор Болотин, начальник штаба Академии им. Фрунзе И.П. Кит-Войтенко и др.

1940. — Этап на лесоповальный пункт Поямингу. Перевод в Каргополь в Управление лагеря. Больничный стационар. Лесосплав на Онеге. Экономист производственно-технического отдела лесного лагеря.

1941. — Перевод в Ерцево на разгрузочные работы на центральной продуктовой базе. Снова лесоповал.

1941, апрель. — Двухсуточное свидание с матерью.

1941, 23 июня. — Предъявление обвинения «антисоветская агитация во время войны» – ст. 58-10. Лагерная тюрьма. Сокамерники – В.А. Гроссман, Я.Н. Селезенка. Следователь капитан Матюхин. Приговор трибунала г. Архангельска – высшая мера наказания, расстрел. Камера смертников. Отмена приговора до решения выездной сессии областного суда, т.к. антисоветская агитация велась в довоенное время.

1941, конец сентября. — Выездной сессией Архангельского областного суда оправдание за недоказанностью обвинения.

1941, конец ноября. — По постановлению начальника Каргопольлага Коробицына заключение в штрафную тюрьму на Кубинке-Первой на один год.

1941, конец декабря. — Освобождение из тюрьмы. Лагпункт Ерцево. Протест прокурора на решение областного суда.

1942. — Помещение в стационар доктором Соколовой. Лесозавод. Лесоповал на Кубинке-Второй.

1942, 16 апреля. — Пересмотр дела в другом составе выездной сессией областного суда. Приговор – 10 лет ИТЛ с зачетом неотсиженных семи месяцев первого пятилетнего срока. Железнодорожный этап в Удмуртию.

1942, июнь – декабрь. — Колония Пекшур Ижевского ИТК. Работа в похоронной команде, затем на лесоповале. Полное истощение сил. Устройство помощником заведующего больницей. Этап на лесоповал.Затем работа на кухне.

1943, зима. — Предъявление меры пресечения по ст. 58-10, 2 (агитация во время войны) и по ст. 58-11 (антисоветская националистическая организация). Следствие. Допросы капитана Кутявина, прокурора Огнева. Окончание следствия. Карлудская тюрьма Ижевска.

1943, 11 декабря. — Постановление Особого совещания при НКВД СССР об осуждении по ст. 58-10, 2 и 58-11 УК РСФСР на новый срок заключения. Помещение в тюремную больницу, после чего железнодорожный этап в г. Можгу, на пересылку.

Отбывание срока наказания в различных лагерях.

1955. — Освобождение из заключения, в котором находился 17 лет.

1956–1971. — Работа в Литературном музее в Москве. Организация выставок, в том числе посвящённых Есенину, Маяковскому, Шекспиру, Шолом-Алейхему. Написание первой части книги «Точка опоры», снятой на микроплёнку и вывезеной в Израиль Эстер Ломовской-Мостковой.

1971, 5 ноября. — Выезд в Израиль. Встреча с Леей Мучник в Иерусалиме. Женитьба на Лее Мучник.

1970-е гг. – 1982. — Создание в Израиле журнала «Менора». Издание философского исследования «Роман Л.Н. Толстого “Анна Каренина” в свете эпиграфа из Моисеева Второзакония». Написание книги «Дом поэта», посвященной Марии Степановне Волошиной. Выход книги «Мир судится добром» (философско-религиозные эссе, статьи, переписка, критика).

Написание второй (1978) и третьей, незаконченной (1982) частей воспоминаний.

1982. — Скончался Гольдштейн Павел Юльевич.

messie-anatol.livejournal.com

Журнальный зал: Зеркало, 2017 №49 - Ирина Прохорова

Если выпало в Империи родиться,

лучше жить в глухой провинции у моря.

Иосиф Бродский, «Письма римскому другу»

…я, ненавидя Восток, всю жизнь провел на Востоке.

Александр Гольдштейн, «Помни о Фамагусте»

Тот, кто избрал себе профессию издателя, знает ее главный постулат – если ты открыл хотя бы одно новое литературное имя, твоя священная миссия выполнена. Не знаю, сколько издательских удач меня ждет в будущем, но в родовспоможении одного писательского дара я могу быть полностью уверена и этим фактом законно гордиться.

В далеком 1993 году на редакционную почту пришел потрепанный конверт со статьей некоего Александра Гольдштейна, живущего в Тель-Авиве (напомню, что это была доинтернетная эпоха). Я как начинающий редактор, год назад открывшая первый независимый гуманитарный журнал «Новое литературное обозрение», поначалу прилежно читала весь авторский самотек, за что и была вознаграждена сполна. В конверте оказалось блистательное интеллектуальное эссе об эстетике андерграундного писателя-гея Евгения Харитонова. Я не удержалась и позвонила автору статьи в Тель-Авив, мы проговорили взахлеб минут сорок, и так началась наша долгая дружба и радостное сотрудничество. Пару лет спустя мне посчастливилось лично познакомиться с Александром в свой первый визит в Израиль, и я с интересом обнаружила, что он там почитается главным идеологом и интеллектуальным центром российской художественной диаспоры. Но об этом немного позже.

В первой прочитанной мною статье Гольдштейна в сжатом виде уже были сформулированы все основные лейтмотивы его творчества:

– тяга к эстетическому эскапизму, к установке на «самозабвенное плетение словес и узоров, их каллиграфическое выведение и бескорыстное сочетание»;

– драма культурного одиночества – изгнанничества – художественной «окраинности»;

– невольная завороженность имперским прошлым России и отчаянные попытки ей противостоять.

Многое в жизни и судьбе Гольдштейна предопределено биографическими моментами. Он с раннего детства жил на восточной окраине советской империи, в Баку, интернациональном индустриальном городе, возросшем в конце XIX века на нефти и нефтью державшемся все ХХ столетие. Здесь, по словам самого писателя, причудливо сплетались понятая на советский лад европейская модерность с укорененным восточным патриархальным строем жизни. Эта парадоксальная, пряная, притягательная и одновременно раздражающая реальность потом постоянно переосмысляется и реконструируется во всех произведениях Гольдштейна. В 1990 году в Баку начинаются погромы – предвестники крушения СССР, и будущий литератор бежит оттуда, но не по традиционным позднесоветским маршрутам: в Москву, Петербург или на вожделенный Запад, а еще глубже на восток – в Израиль.

Почему, будучи до мозга костей аррогантным европейским интеллектуалом, он так упорствовал в своей ориентальной маргинализации? А ведь у него был прекрасный шанс остаться в Москве, когда в 1997 году я в своем сформировавшемся вокруг журнала молодом издательстве опубликовала первую книгу Александра «Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики». Она стала главной культурной сенсацией года и лауреатом сразу двух конкурирующих друг с другом литературных премий тех лет: «Российского Букера» и «Антибукера». Гольдштейна с радостью приняли бы в любое престижное столичное медиа, он по праву бы стал золотым пером молодой постсоветской журналистики, которая в 1990-х годах переживала невиданный расцвет. Он же предпочел отвергнуть посулы метрополии и вернулся в «глухую провинцию у моря», на утлый островок русско-израильской литературной диаспоры, омываемый, с одной стороны, чужой, неведомой ивритской культурой, а с другой – полукриминальной волной четвертой русской эмиграции. «Мы все привезли, ничего не забыли – бедность, прижимистость, фрикативную речь, косоротую урлу в спортивных штанах, трехаккордный блатняк, тучу гадящих и галдящих собак, любовь к жирной закуске, взбыченных, наголо бритых парней…»[1] – так описывал Гольдштейн в романе «Помни о Фамагусте» среду обитания диаспоральной русской словесности.

Мотивированность подобного выбора становится понятной при внимательном прочтении его текстов. Его нашумевший сборник эссе «Расставание с Нарциссом» был своеобразной эпитафией советской империи и порожденной ею литературе. «Эта книга написана под знаком утраты: обширный цикл, или эон, русской литературы ХХ века от авангарда и социалистического реализма до соцарта и концептуализма завершился, не оставив взамен ничего, кроме растерянности», – так начинается эта пророческая книга. Гольдштейн использует для описания советской культуры яркую мифологическую метафору: образ Нарцисса, любовно склонившегося над своим отражением в водном зеркале империи. «Это была нарциссически собой упоенная, абсолютно самодостаточная литературная цивилизация, духовно исключительно интенсивная, которая в какой-то момент не смогла выдержать собственной красоты», – так объясняет он одновременный распад российской имперской государственности и порожденной ею культуры.

Талант Гольдштейна, как и любого подлинно большого писателя, заключался в безошибочном умении определять «горячие точки» культуры. В «Расставании с Нарциссом» он первым выявил болевой нерв постсоветской цивилизации – потерю культурной идентичности. С распадом имперского бытия рухнули и возведенные им символические опоры: эстетические и этические каноны, иерархии ценностей и система координат. Исчезли привычные художественно-политические демаркации, позволявшие определять ценность культурного продукта: советское/антисоветское, подцензурное/неподцензурное, традиционное/экспериментальное и т. п. После мощной перестроечной волны прежде запретных публикаций художественный мир России изменился до неузнаваемости. Перед российской креативной средой встал мучительный вопрос, который так прекрасно сформулировала известный российский поэт Елена Фанайлова: «О чем должен писать современный литератор, где должен находиться пафос профессии, чтобы она двигалась дальше?»

Презрев шумную суету разнообразных художественных игровых практик, коими в основном занята российская словесность последние 25 лет, Гольдштейн избрал свой особый, тихий и одинокий путь в поисках социального пафоса литературной профессии и новой культурной идентичности. Это был великий отказ от постмодернистской иронии и возвращение к прямому высказыванию, утверждению «новой искренности», когда письмо становится, по словам той же Елены Фанайловой, «репродукцией тела, биографии, личного проживания, персональной боли, и дело чести литератора — отвечать своей биологией, физиологией и анатомией за каждое сказанное слово». Он полагал, что личным сообщением, интимным говорением можно попытаться преодолеть скопление условностей, фальши, нагромоздившихся за последние более чем полвека в литературе на русском языке. Осознавая слово как поступок, Гольдштейн поставил себе задачей возродить (как он сформулировал в одном литературном разговоре) «совершенство стиля, красоту письма, самое глубокое, органически непреложное свойство литературного текста, утрата которого равносильна исчезновению литературности, и значит, литературы». Отсюда берет исток завораживающая и неотразимая притягательность его письма, тягуче-сладкая на вкус, как средиземноморские сладости, и прихотливо-красочная, как узоры восточных ковров. В его художественных текстах: «Помни о Фамагусте» (2004), как и в более ранних «Аспектах духовного брака» (2001) и последних «Спокойных полях» (2005) прямая рефлексия уже полностью растворена в стихийной мощи языка, которая захлестывает и говорящего и слушателя. Многие критики справедливо указывают на подспудное влияние Джойса, Пруста, Андрея Платонова и целого ряда других европейских и российских авторов на языковую революцию, произведенную Гольдштейном, однако вектор его поисков идет в обратном направлении. Если великие модернисты демонтажем старого литературного языка фиксировали распадение устоявшегося способа существования, то для Гольдштейна в конечном итоге язык становится магическим средством соединения разорванной связи времен и расползшейся ткани постимперской культуры.

Конечно, опора на язык как главный и последний бастион культурной идентичности – вовсе не изобретение описываемого нами автора. Осознание того, что языковые космосферы долговечнее распавшихся государств, было предельно отчетливо сформулировано в художественной среде первой русской эмиграции, рассеянной по всему миру после революции 1917 года. Драматический жизненный и литературный опыт первой волны изгнанников очень волновал Гольдштейна, который и в эссе и в романах постоянно размышлял о художественных способах фиксации «унесенного ветром» бытия. Он неоднократно возвращался к специфике письма Ивана Бунина и Владимира Набокова, создавших каждый на свой лад физиологически достоверный образ погибшего способа существования: снег, рысаки, отменная еда в ресторанах и трактирах, свежесть губ русских возлюбленных, страсть, кровь, смерть. Но ему очень импонировали и принципиально иное видение России младшим поколением русских эмигрантов, уехавших из России детьми, для которых родиной стали европейские мегаполисы (Париж, Прага, Берлин), а русский язык служил проводником в мифологическое зазеркалье полузабытой страны.

Складывается впечатление, что Гольдштейн попытался совместить эти две разные оптики художественного осмысления погибшей эпохи, чтобы воссоздать стереоскопический образ затонувшей советской имперской Атлантиды. На этом сложном пути ему удалось избежать два главных соблазна, коим поддалось большинство постсоветских литераторов. Он сумел пройти между Сциллой некритической ностальгии по исчезнувшему миру, захлестнувшей российское общество вскоре после распада СССР, и Харибдой иронической игры с советским китчем, ставшим успешным маркетинговым и имиджевым ходом для многих авторов, ориентированных на иностранный рынок (например, Гэрри Штейнгардт, Владимир Каминер и др.). Его погруженность в прошлое страны диктовалось совсем иными причинами: он упорно стремился понять, в чем таилась темная привлекательность имперского опыта для рядового жителя, позволяющая воинственной империи воспроизводить себя в разные эпохи в новых модификациях. С точки зрения Гольдштейна, империя может быть и нередко бывает не столько соединением территории и политики, сколько местом обитания личной судьбы, неотделимой от опыта строительства мира. Это личное переживание империи как судьбы создает между человеком и государством зону эмоционального собеседования, чувство душевной связи с имперским бытием, которое очень близко к понятию любви. Неслучайно, замечает Гольдштейн, великий русский поэт начала ХХ века Александр Блок уподобляет имперскую Россию жене и возлюбленной.

Стремясь к поставленной цели, Гольдштейн во всех своих эссеистических и художественных опытах пытается уловить культурно-психологическую атмосферу, присущую уже распавшимся имперским образованиям, почувствовать ценностный воздух, который их окружал и служил символическим оправданием их существования.

Для него найти язык для закрепления культурной памяти об ушедшей цивилизации стал осознанной миссией, важнейшим моральным императивом, особенно учитывая, в каком контексте происходило становление его литературного дара. Он не мог не отдать должное молодой израильской культуре, формирующей коллективную идентичность жителей страны на мощном фундаменте реконструированной древней исторической традиции. На фоне подобного обретенного и переосмыленного прошлого русская община Израиля, с точки зрения Гольдштейна, находится в особо уязвимой позиции, ею самостоятельно выбранной и заслуженной. Хотя за годы, вместившиеся многомиллионный иммигрантский наплыв, она в основном адаптировалась к бытовым реалиям другой жизни, «но не удосужилось обдумать воспоминания, собрать следы своего опыта под этим [российским] низким небом». К слову сказать, в сходной ситуации оказалась и сама Россия, разом «эмигрировавшая» в неведомый новый мир после распада единого коммунистического пространства. Таким образом, воссоздание и переосмысление трагического и героического опыта советского существования стало концептуальным стержнем его литературного творчества.

С этой точки зрения, все сложные многоуровневые произведения Гольдштейна можно с полным правом рассматривать как составные части единого большого замысла: ментального путешествия героя по утраченным времени и пространству в поисках смысла бытия и нравственных опор собственной жизни. Этот литературный травелог по советской цивилизации и мировому художественному космосу начинается «В расставании с Нарциссом», где автор, анализируя имперскую российскую литературу последних двух столетий, стремится спасти современную отечественную словесность от автаркической тяжести, от архаического рынка, «с его теснотой, почти исключительным вниманием к местному производящему чреву и отрыву от мировых караванных путей». По мысли автора, русской литературе необходимо освоить особого рода «изящество», или «простоту», или «экзотизм» международного свойства, чтобы преодолеть изоляционизм и обрести свободу от давящего имперского прошлого. В романе «Аспекты духовного брака» лирический герой продолжает идти по пути познания и расширения границ мира, постоянно сверяя свои воспоминания о покинутой стране с реалиями нового многокультурного пространства, в котором он очутился. В романе «Помни о Фамагусте» проводниками авторского замысла становятся три персонажа, оказывающиеся в разных временных и географических точках (в полувоображаемом кавказском городе сталинской эпохи, в Палестине, в Греции) на пути к духовному откровению: священник о.Паисий, бескорыстный авантюрист Гальперин и подпольный рисовальщик-порнограф Исмаил-эфенди. В последнем предсмертном произведении Гольдштейна «Спокойные поля» возникает образ дантовского Вергилия, который становится у него одним из главных героев и двигателей сюжета, вместе со всей суматошной толпой жителей Баку или Тель-Авива. В амплуа проводника Вергилий ведет автора по «загробному миру» советской цивилизации, чтобы в итоге вывести его на свет, в райские, «спокойные поля».

Каков был же был образ идеальных Елисейских полей для Гольдштейна? Без сомнения, это было конечное торжество личной судьбы над историческими обстоятельствами, а также новообретенная творческая свобода от имперского влияния, вольное проживание в пространстве мировой литературы, этой земли обетованной, к которой литератор стремился всю жизнь. Но подобного рода ментальное паломничество невозможно совершить, находясь внутри культурной метрополии. Для такой глубокой рефлексии об ушедшей «империи чувств и поступков» во имя ее последующего забвения необходим эффект «остранения», т.е. психологическая дистанция, позволяющая увидеть собственное прошлое как чужой опыт. Отсюда становится понятным упорное стремление Гольдштейна оставаться на литературной периферии, в добровольном изгнании и культурном одиночестве. «Литературная империя прошлой жизни и более привычного для тебя языка, пишет он в одном из эссе, – иногда видится отсюда [т. е. из Тель-Авива] экзотичнее заоконной пальмы, с которой давно сроднился, или иерусалимского муэдзина, чей голос, усиленный микрофонами, поднимает мертвецов на рассвете».

Приехав в Тель-Авив в 1990 году, Гольдштейн тут же влился в интеллектуальную среду недавних экспатриантов, объединившихся вокруг русскоязычной газеты «Знак времени», основанной авангардным андерграундным художником Михаилом Гробманом, эмигрировавшим из Советского Союза в Израиль в 1971 году. Чуть позже этот же круг людей основали журнал «Зеркало», посвященный рефлексии о поствоенном советском неподцензурном искусстве. Вскоре Гольдштейн стал признанным интеллектуальным лидером в новом литературном сообществе, выдвинув теорию равноправия художественной диаспоры по отношению к культурной метрополии. В предисловии к сборнику «Символ ‘Мы’: Еврейская хрестоматия новой русской литературы» он от лица этого художественного содружества провозглашает манифест литературной независимости от имперского центра: «Быть в диаспоре означает для нас развивать те особенности русского языка, которые… не могут быть развиты в метрополии. Добивайтесь максимального удаления от метрополии своей речи, развивайте свое иноземство – лишь так можно приблизиться к оставленным вами землям и не быть им чужими» (с. 6–7).

В своем стремлении сформулировать основные принципы израильской диаспоральной литературной жизни Гольдштейн активно занимался разработкой теории левантизма, понимаемого им как новое художественное пространство, созданное гармоническим переплетением европейской и восточной культуры, уклада жизни и ритуалов (при этом парадоксальным образом за 16 лет жизни в Израиле он так и не выучил иврита). Он был вдохновителем художественных перформансов, разнообразных интеллектуальных акций, конечной целью которых было превращение левантийской диаспоры в собственную литературную метрополию.

Эти блестящие замыслы были резко оборваны трагическими обстоятельствами: в 2006 году Александр скоропостижно скончался от рака легких в возрасте 48 лет. Я успела увидеться с ним за две недели до его смерти во время очередной поездки в Израиль. Он был в больнице, едва мог говорить от боли и слабости, отказываясь принимать морфий, чтобы успеть дописать свой последний роман – «Спокойные поля». И он совершил подлинное чудо: закончил книгу… а через два дня умер.

Часто вспоминая Александра, я невольно задаюсь вопросом: был ли его амбициозный проект насквозь утопичным, или всему виной его безвременная смерть? Смог бы его редкий дар радостно цвести в диаспоральной «свободе вненаходимости» или, подобно романтическому герою, ему суждено было пасть от тяжкой десницы вновь возрождающейся империи, контуры которой он с тревогой различал в последние годы жизни? Один Бог ведает, а пока Александр Гольдштейн остается одинокой яркой звездой на российском литературном небосводе, зачинателем новой традиции в ожидании приверженцев и последователей.

[1] А. Гольдштейн. Помни о Фамагусте. С. 52 русского издания

magazines.russ.ru

282. СМЕРТЬ ГОЛЬДШТЕЙНА: galkovsky

В Израиле умер советский литератор Александр Гольдштейн. В свое время он ПРОСТО ТАК умудрился за один год получить аж две самые крупные литературные премии, к тому же премии, находившиеся во взаимной оппозиции – «Букеровскую» и «Антибукеровскую». Премии вручили за «дебют» - том кухонного трёпа на литературные темы. Не могу точно восстановить ход мыслей людей, присуждавших премию. Хотелось бы думать, что это с их стороны был УРОК Галковскому. Мол, многомудрый гой якобы написал якобы философскую якобы книгу, якобы мы не хотим её публиковать. А мы сделаем так:а) дадим гою Букеровскую антипремию;

б) одновременно выберем никому не известного и абсолютно стерильного сверстника с улицы и дадим этому господину Никто и антипремию, и премию, и рекламу, и публикации, и телевидение. Чтобы сучонок ПОНИМАЛ.

Дальше события развивались по такому сценарию. Сорокалетний «сучонок» от премии отказался. Сорокалетний же Гольдштейн натурально обалдел от нахлынувшего счастья и кроме всего прочего решил позвонить сучонку. Так сказать, прогарцевать на верблюде. Состоялась примерно такая беседа:

- Здравствуйте, я Александр Гольдштейн.- Здравствуйте. (Пауза.)- Я Александр Гольдштейн, который букеровская-антибукеровская премия. Нам вместе дали. (Пауза.) Мне Ваш телефон дал NN. (Пауза.)- Извините, а Вы по какому вопросу звоните? - Ни по какому. Хотелось бы с Вами просто встретиться, пообщаться.- Мне очень приятно, что Вы проявляете ко мне интерес, но я человек одинокий...- Хочу общаться...- ...ведущий замкнутый образ жизни...- Хочу общаться...- ...далёкий от литературного процесса...- Хочу общаться.- ...я сейчас болен.

Забыли Гольдштейна буквально за год. Чукча не был писателем, чукча был читателем. Допускаю, и даже наверняка, читателем интеллигентным, любящим литературу. Но взятый ЛИТЕРАТУРНЫМИ НЕГОДЯЯМИ в работу, разгуленный ими в «самостоятельного литератора с перлами критической мысли», он от несообразности взятой на себя роли перегорел мгновенно. Задохнулся от зависти, тщеславия и внутренней пустоты.

Надо сказать, что Гольдштейн мне в своём хауптверке посвятил пару страниц. Тезисы для того времени банальные, так обо мне писали все, но он это сделал с какой-то детской непосредственностью. Я когда прочитал, мне стало, что называется «жалко мужика». Как неглупый, образованный человек может довести себя (или докатиться мастерами литературной фортуны) до такой степени мещанской мелочности и подлости.

Книга Гольдштейна построена как литературная переписка с разными «сергеями» и «николаями». Обо мне еврейские «николаи» рассуждают так:

«Я написал Сергею о своих разговорах с одним небесталанным иерусалимским литератором, признававшимся, что он не в состоянии читать фрагменты из "Бесконечного тупика" Галковского - одолевали зависть и злоба. Он не завидовал качеству этой прозы (далее идут рассуждения, что Галковский пишет так себе, погано пишет). Галковский, говорил мой знакомый, безусловно, открыватель новой артистической воли, подкрепленной всеми качествами литературного сумасшедшего: энергией заблуждения, дикарской самовлюбленностью, упоением собственным словом, беспричинным желанием его высказать. И больше всего я его ненавижу за то, что это он додумался до структуры (старой как мир, стоило только нагнуться), которая бы позволила мне без умолку говорить обо всем, что мне интересно. Вот в чем секрет Галковского. Он просто болтает обо всем, о чем хочет. Такой увлекательный тип с недержанием. Он снова, как если бы за спиной была жанровая пустота и молчание, отыскал это бессюжетное счастье, колодец в пустыне. Ну как тут не обозлиться?»

На это еврейский «Сергей Умновзоров» реагирует так:

«В ответном письме Сергей отозвался о книге достаточно неприязненно, хотя и пытался, по его словам, соблюсти корпоративную вежливость в отношении такого же, как он сам, литературного мегаломаньяка и (до известной поры) отщепенца. В Галковском его раздражало несколько пунктов... Мыслей на тысячу страниц сегодня ни у кого нет в помине, а он претендует на интеллектуальную новизну, имеет философские притязания. Приходится взамен выражать мнения - об одном, другом, третьем, десятом. Это уже чистый комизм - критическая история русской словесности, тысяча страниц школьных оценок. Подряд читать не то, что нельзя, а бессмысленно, как шеститомную биохронику сослуживца; вот он и публикует фрагменты, создавая попутно легенду о своем роковом "хауптверке"... Книга его написана из-под парты. Так ему виднее, злее, больнее, так ему проницательней. Есть в ней тяжелый момент мести униженного ученика жестоким наставникам этой цивилизации - классикам. Очень школьная месть, много в ней страха, тоски и желания смыться в Америку, когда начальство ушло... "Бесконечный тупик", и это не преувеличение, претендует на то, чтобы закрыть весь русский текст вместе с его толкованиями. Таким образом, автор желает смерти и себе самому, и в этом последний нигилизм сочинения. Есть в книге очень русская приговоренность к определенному образу мысли, а не западный выбор его. Есть в ней жаркий воздух сектантского вдохновения. Легко угореть в этой церковке. Но, возможно, Галковский находится уже возле словесности, а не в доме ее. Таково мое мнение, завершил свой отзыв Сергей».

И вот «Сергей» умер. Кажется накануне присуждения ещё одной премии. То ли Пушкина, то ли Андрея Белого.

Мне кажется, если бы Несчастный вместо державинской переписки с «Сергеями» и «Борисами» имел возможность завести в своё время ЖЖ, то прожил бы лет 80, а глядишь, и в настоящего критика бы расписался. А так... Подлец? – не подлец. Дурак – не дурак. Гольдштейн. Главное, он меня любил и хотел со мною поговорить. Но себе вокруг шеи сделал наколку: «Не выше плинтуса». Раздался аплодисман. Был ли он действительно человеком заданного себе уровня? Судя по наивности его высказываний – нет. В этом смысле Мастера в нём так же ошиблись, как во мне. От Галковского ожидали скандала, чего ожидать от выросшего в атмосфере скандалов ГЕЛЕРТЕРА было невозможно. От Гольдштейна ожидали скандала ещё большего, но он был интеллигентный импотент эпохи застоя, задохнувшийся от небольшой пачки купюр и нескольких интервью.

Сделал человек выбор: предать своего брата-интеллигента, назвать его исходящим словесным поносом шизофреником, мечтающим сбежать в Америку, получить за это 30 кусков...

А вдруг Галковский не шизофреник? вдруг не хочет сбежать в Америку? а вдруг он не графоман? Тогда можно открыть книгу (действительно существующую) и почить что-нибудь наудачу. Например, это:

«Вся жизнь русского человека – тоскливое ожидание в раковой очереди».

galkovsky.livejournal.com

Закусон для Брательника

Поразительная новая работа американских физиологов озадачила и обеспокоила службы здравоохранения: из ее выводов следует, что, вопреки расхожим представ-лениям, повышенная масса тела может быть по-настоящему полезна для здоровья.

Результаты исследования, опубликованные авторитетным изданием Journal of the American Medical Association (перевод на сайте inopressa.ru ), противоречат едва ли не всем другим рекомендациям. Они гласят, что лишние жировые отложения – правда, не чрезмерные – возможно, продлевают жизнь.

Те, кто мучительно пытается соблюдать диету и постоянно слышит, что поддержание стройности лучший рецепт долголетия, могут облегченно вздохнуть. Правда, некоторый излишек веса по сравнению с нормой может повысить вероятность диабета или болезни почек – заболеваний, которые часто взаимосвязаны, но эта закономерность не распространяется на целый ряд других болезней, в том числе онкологические и сердечно-сосудистые, утверждается в исследовании.

Строго говоря, если пройтись по полному списку заболеваний, которые могут преждевременно оборвать вашу жизнь, то полнота – конечно, не катастрофическая – придет вам на выручку. Суть в том, говорят ученые, что среди слегка полноватых людей смертность ниже, чем среди их ровесников, чей вес ниже нормы, намного превышает норму или – вот самое поразительное – соответствует норме!

Опровергнуть эти выводы сложно. Они сделаны на основе данных, накопленных за несколько десятилетий федеральными исследователями из Центров сдерживания и предотвращения болезней (CDC) в Атланте, Джорджия. Это не исследование группы ученых-радикалов, и оно не спонсировалось какой-либо сетью фаст-фуда.

Тот факт, что CDC вообще опубликовал данные этого исследования, рискуя поставить крест на многолетней пропаганде стройности как синонима здорового образа жизни, вызвал негодование у ряда специалистов-медиков.

"Это просто чушь, – сердито говорит Уолтер Уиллетт, профессор диетологии из Гарвардской школы общественного здравоохранения. – Нелепо утверждать, что повышенная масса тела не является фактором риска, когда речь идет о смертности".

Но не надо думать, что результаты исследования CDC – это приглашение отбросить осторожность и перейти на сливки. Ученые постарались подчеркнуть, что описанные ими позитивные последствия касаются только людей с умеренно повышенной массой тела – обычно это значит, что ваш вес превышает рекомендуемый при вашем росте не более чем на 30 фунтов (13,5 кг), – и определенно не распространяются на тех, кто страдает ожирением.Оппоненты поспешили подчеркнуть, что исследователи анализировали лишь данные о смертности и не учитывали положительное влияние стройности на качество жизни. Авторы исследования "не изучали здоровье и нездоровье", отметил Барри Попкин из Университета Северной Каролины, занимающийся проблемой ожирения.

Эта статья "определенно не станет последним словом по этому вопросу", сказал доктор Майкл Тхун из Американского общества рака, написавший в статье, распространенной на прошлой неделе Всемирным фондом исследований рака и Американским институтом исследований рака, что главный совет тем, кто не желает заболеть раком, – это сохранять стройность.

Другие американские медики были слегка ошеломлены исследованием, но пока воздержались от высказывания своего мнения. "Это крайне озадачивающее, нестандартное заключение", – сказала доктор Джоэнн Мэнсон, заведующая отделением профилактической медицины в больнице Brigham and Women's Hospital (Гарвард).

В заключение авторы исследования отмечают: "Можно выявить взаимосвязи между повышенной массой тела и повышенной вероятностью выжить в период выздоровления после кризисных состояний – например, инфекций или медицинских вмешательств, а также улучшенным прогнозом при некоторых заболеваниях. Подобные факты, возможно, объясняются такими свойствами лиц с повышенной массой тела, как более крупные резервы питательных веществ в организме или повышенная масса мышц и костей".

Ученые также сообщили, что небольшое превышение веса наиболее полезно для лиц 25-59 лет, хотя у полноватых людей старше 60 лет также есть определенные преимущества.

bella-goldstein.livejournal.com

Журнальный зал: Критическая Масса, 2006 №3 -

16 июля в Тель-Авиве умер автор “КМ” и мой друг Александр Гольдштейн. Он напечатал три книги (четвертая, фрагменты которой впервые появились в “КМ”, выходит теперь посмертно), резко прочертив свой художнический путь — от эссеиста, описателя чужого опыта и речи, до прозаика par excellence, утверждающего новую языковую реальность на материале личной истории. Эмигрант четвертой волны, бакинский беженец 1990 года, Гольдштейн просуществовал в метропольной культуре менее десятилетия — но это было беспрецедентное для постперестроечной России, заносчивой по отношению к диаспоре, сосуществование, разговор на равных, ставший возможным после ошеломительного успеха его дебютной книги “Расставание с Нарциссом” (1997), в признании которой вынуждены были синхронно сойтись Малая Букеровская и Антибукеровская премии. Тем радикальнее был тот отход от модного и успешного эссеизма, который последовал в следующей книге Гольдштейна “Аспекты духовного брака” (2001) и вызвал к жизни виртуозную прозу его последних вещей — романа “Помни о Фамагусте” (2004) и “письменного текста” “Спокойные поля” (2005). В эпоху “рыночной” словесности Гольдштейн без колебаний стал в ряд тех авторов, на кого “рынка нет”, по слову ценимого им Евгения Харитонова, чью жертвенную преданность слову он, несомненно, разделял. Жертвенность в искусстве, гипнотизирующая поэтика радикального жеста вообще была одною из вечных тем Гольдштейна, в разное время очаровывавшегося нарушителями конвенций — от того же Харитонова и венских акционистов 1960-х до раннего Лимонова и Бренера. Подобное отважное искусство “личной подлинности” он назвал в “Расставании с Нарциссом” литературой существования и в своих последних книгах сполна реализовал сам. Поставив себе задачей возродить, как он четко сформулировал в литературном разговоре, “совершенство стиля, красоту письма, самое глубокое, органически непреложное свойство литературного текста, утрата которого равносильна исчезновению литературности, и значит, литературы”, он безоглядно делал что должно, выламываясь из многофигурного пространства нынешних лавочников от литературы и их медийной обслуги, неизбежно оказываясь в одиночестве и в особенно тягостном после журнально-газетной лести 90-х критическом вакууме. Смешно, однако, думать, что он не знал, на что шел. Уже сейчас очевидно, что лишенный внешних и уже привычных нам поверхностных признаков радикализма проект Гольдштейна оказался не менее героичен, чем бескомпромиссные практики героев его статей и эссе. Человек тихого житейского компромисса и врожденного бытового такта, он обладал впечатляющей волей выбравшего свой неконъюнктурный путь художника. Он описывал и осознавал слово как поступок, и таким поступком стала его последняя книга — заканчивая ее, он отказывался от морфия и заставил смерть отступить, на время. Он позволил себе умереть, лишь поставив точку в рукописи. “Достигающий литературы существования должен покинуть ее пределы”, — писал он когда-то.

“КМ” публикует фрагмент последней Сашиной книги, вместе с краткими приношениями его памяти авторов, чей труд он ценил.

Г. М.

ТЕКУЧЕСТЬ БЕСПЛОТНЫХ ДАРОВ

Пять лет назад прочел его эссеистский фрагмент, “Из расплавленной колбы” — по сути, первая встреча с его, казавшейся мне тогда эмблематичной, фигурой,— и мгновенно ударило током (этот с безакцентным блеском уплощающий в ясном равноправии порченные любым романтизмом и любым скепсисом бытийные коллизии, очутившиеся в авторском поле зрения, этот корректно плодоносный и вместе с тем пестрящий недомолвками de profundis для запоздалых вудстоковских наблюдателей). Затасканный всеми и вся в кондовых грезах литературный лонгплей в его текстах вдруг засиял исключительно интенсивной и достоверной нечаянностью нездешних медитативных навыков. Гольдштейн не имеет ничего общего с именами, что явную нехватку щедрой спонтанности родовой пластики и визионерского благородства в себе восполняют в лучшем случае миметическим намеком на сочную роскошь модернового стиля. Его случай — вовсе не поиск другой литературы (как чудится миру, в котором больше сдавшихся, чем побежденных, и в котором заискивающая утонченность обслуживает главным образом идеи, а не их отсутствие), а скорее попытка попасть в какую-то нейтральную сферу, где не лжет лишь текучесть бесплотных даров. Редкие симптомы, пределы и пробелы маргинальных сомнений или нервная настоятельность в так называемых фундаментальных ограничениях — они лежат в рамках честной частности. Но по-прежнему тотальной остается точность как нечто потаенное, в которой мы улавливаем и признаем физические признаки четкой сдержанности, совмещающей жизненную волю и невинность. Эта сила не имеет своих стран или своей языковой принадлежности и никогда не нуждается в оправдании. В принципе, каждая деталь его почерка, каждый творимый им троп (даже в тех обстоятельствах, когда он пользуется провокативно историческим либо аллюзивным материалом) отличаются эффектом упрямого анамнесиса: поскольку высшее беззаконие щадит наши человеческие ресурсы и пока вряд ли предстанет перед нами “как в зеркале”, то только безошибочные приметы припоминающихся образов на самом деле вершат участь художественных адаптаций, хранящих всякий раз разное эхо всегда сиюминутной бесцельности.

Двойной Юг, вплетенный в каспийский и средиземноморский эфир, или береговое барокко, усиливающее, как ни странно, уместность очевидного, этот нагой пик экстремальной бесстрастности, или “вечное возвращение” к тектонической густоте исконной бессобытийности, питающейся своим онтологическим происхождением, не будучи собственностью жанровых версий, или, наконец, субъективистский дурман в накатах книг, опережающих на йоту едкий канон. На его страницах последних лет разбросаны ландшафтные и физиогномические свойства семидесятых и восьмидесятых годов прошлого столетия, когда отовсюду веяло почти сладострастной невзрачностью обыденной жизни, в которой начинала скапливаться тактичная непроявленность эпической разобщенности, когда явь в хипстеровской среде дичилась сильных определений, когда речь без спроса мнилась отголоском того, что случилось в безвременье, в некой плодотворной упущенности нигде не фиксируемого места. Как раз с тех натуральных опор, с той импринтинговой стихии подоспел сюда его иллюзионизм, верный себе в повторах, в которых стоит нам задуматься о сокровенных вещах, как они уже несутся к нам сквозь золотой век. Подобное тянет подобное, и лингвистическая разборчивость тут выступает всего-навсего правомочностью орудийного избытка. Отнюдь не письмо (не язык) важно в его работах, а то, что скромней и незаметней прочего: конкретное воздействие авторской воли на конкретную эманацию внутри текстового процесса, где похожесть, дающая сонм узнаваний, сцеплена с непохожестью, указывающей на перспективу вечности. Именно такой труд и есть наиболее серьезный аспект реальности, где завязывается диалог между человеком и картиной его здесь и сейчас разворачивающейся судьбы (или спасения, если угодно). Подобную порядочность личного идеализма сам Александр Гольдштейн назвал в одном интервью “попаданием в умопостигаемую хрестоматию будущего”, которое, добавим, продолжается и в смерти: он умер в Тель-Авиве от рака легких — колоссальная утрата, с которой нам не скоро суждено смириться.

Шамшад Абдуллаев / Фергана

МУЖ И ОРУЖИЕ: ПАМЯТИ ЭНЕЯ

Мне, собственно говоря, захотелось написать об Александре Гольдштейне сразу после получения вести о его уходе. Но если бы не конкретная просьба, я бы, скорее всего, этого не сделал, потому что, взявшись, понимаешь, какая это нелегкая работа. То есть если хочешь проститься именно с человеком, потому что написанное им никуда не девалось, оно с нами останется.

Нет, мы не были друзьями. Насколько я теперь понимаю, да и раньше понимал, у него было очень мало друзей в общепринятом смысле, то есть таких, с которыми взаимно лезешь под кожу. Он был из числа людей, хорошо охраняющих свою территорию. И при этом с ним, как ни странно, было легче общаться, чем со многими из этой традиционной “подкожной” категории.

Для меня это стало очевидным уже после нашей первой встречи, а всего их было несколько, и уж никак не мимолетных — почему и чувствуешь себя сейчас в некоторой растерянности, подбирая слова. Эта первая, уже много лет назад, продолжалась часа, может быть, два, с глазу на глаз. И пока она продолжалась, я был под впечатлением, что это беседа о каких-то взаимно интересных предметах, в первую очередь о литературе, конечно. Но как только расстались, моментально понял, что это было интервью, он узнал обо мне раз в двадцать больше, чем я о нем. И это при том, что обычно я не очень ценю себя в качестве предмета разговора и стараюсь никому не навязывать, особенно при первой встрече.

То есть я клоню к тому, что ему в моем положении было бы сейчас легче. Но ему тяжелей в его нынешнем, и мне на свое пенять нечего.

В каком-то смысле, как я вижу, Гольдштейн оставался загадкой даже для самых близких ему людей, хотя семью, конечно, я сюда не включаю. Загадкой в том смысле, что значительная часть его мотивов всегда оставалась подводной. Его смерть и путь к этой смерти были, насколько я понимаю, демонстрацией мужества, редкого у людей нашей профессии. Там, где писатель обычно оставляет последнее слово, нечто по поводу света или шампанского, он оставил книгу, “Спокойные поля”, и, судя по всему, актом воли держал эту смерть на расстоянии, пока не закончит книгу, не скажет это затянувшееся последнее слово.

Но в этой книге нет тайны в том смысле, в каком ее понимают любители такого рода сенсаций, нет попытки приподнять уже близкий полог и что-то разглядеть из несказуемого. Она — о месте, которое автор покидает.

И это — странное место, куда более странное, чем место назначения. Это одновременно и материальный мир с его суматошной жизнью, и литература, и между ними нет зазора, они перетекают друг в друга, и жанр мечется между романом, мемуарами и эссе.

Тут можно сказать, что Гольдштейн ведь и жил литературой, но от этого штампа отшатываешься, он — как звук захлопнутого рта и пуст внутри. Но если обождать и вдуматься, то можно переформулировать и сказать чуть иначе: он жил в литературе, и она была для него не антиподом мира, а его частью, они были переплетены насквозь в его восприятии. И поэтому Вергилий становится у него одним из героев и двигателей сюжета, вместе со всей суматошной толпой этих жителей Баку или Тель-Авива. То есть, по правде говоря, не “одним из”, а особым, потому что мы знаем, какое амплуа сложилось у Вергилия к тому времени, когда он впервые стал литературным героем: у Данте. Вергилий — проводник.

Мне немного стыдно претендовать на то, что я разгадал загадку молчания Александра Гольдштейна и якобы опередил людей, которые знали его лучше. Но его, наверное, нельзя узнать лучше, чем описал он сам. Мне кажется, что за пределами печатной страницы он больше молчал и слушал, чтобы понять сюжет, в который мы все вплетены, потому что сюжет, как ему представлялось, обязателен. Иначе жизнь не может слиться с литературой без зазора. И об этом книга “Спокойные поля”.

Да, вот эти поля. И Вергилий. Теперь уже понятнее, о чем речь. В амплуа проводника, хотя негласно, Вергилий выступил у себя в поэме, в загробном мире, этом прототипе христианского рая, куда привел Энея для встречи с отцом. Это Елисейские Поля, место, где души мудрецов вкушают покой и беседуют о вечном на протяжении всей вечности.

А значит, таинственный полог никогда не покидал поля зрения, да это и понятно у человека, который на протяжении года знал, что обречен без шанса помилования. И в пору, когда многие из нас малодушничают и отчаянно бросаются в ладан религии, он искал спасения там, где провел всю жизнь: в литературе. Он нашел проводника.

Вергилий не напрасно возвращается на последней странице, цитатой. И эти слова — антипод отчаяния.

“Счастливы будьте, друзья, ваша доля свершилась”. Удовлетворение понятым и выстроенным сюжетом.

И мы понимаем, о чем говорит безвременно ушедший автор, который все-таки сумел дотянуть до корректуры. Мы знаем, каковы были его последние слова.

Алексей Цветков / Прага

magazines.russ.ru