ИНТЕРВЬЮ ОБО ВСЕМ. ПАВЕЛ РУДНЕВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Живой журнал павла руднева

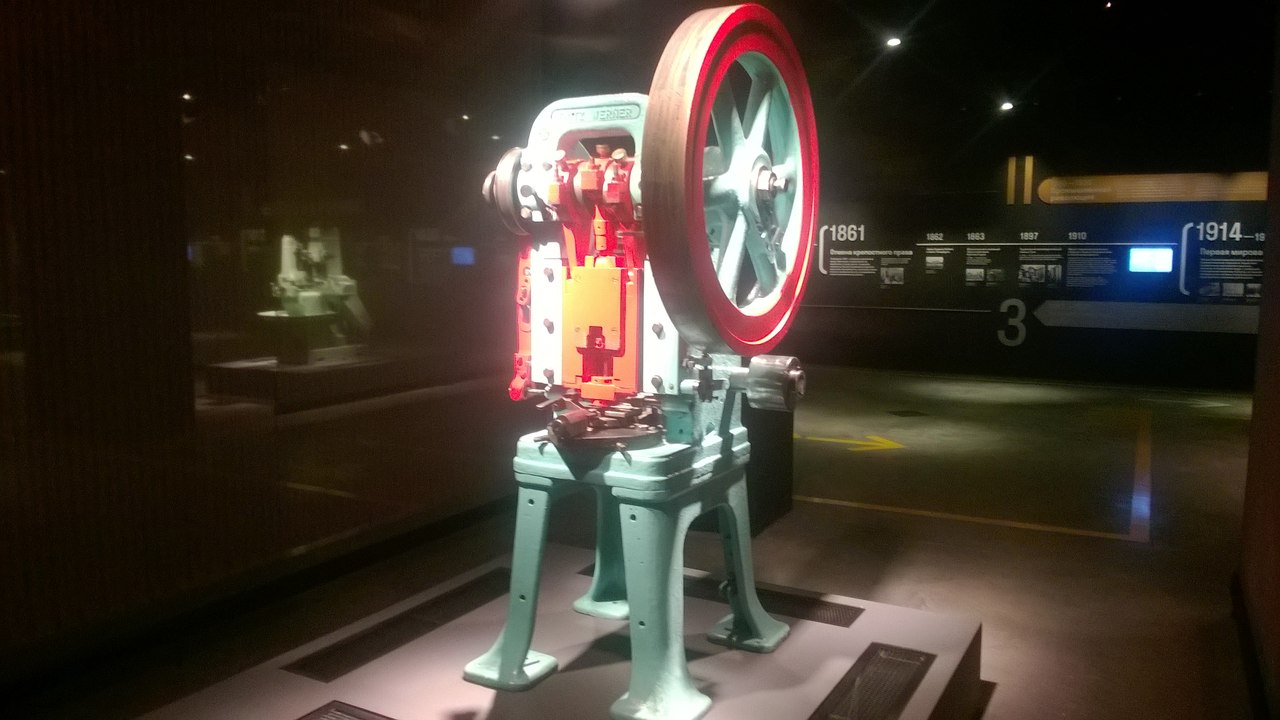

| Below are the 20 most recent journal entries recorded in pavelrudnev's LiveJournal: [ << Previous 20 ]

| |

pavelrudnev.livejournal.com

ПАВЕЛ РУДНЕВ: «САМОЕ ГЛАВНОЕ — ПЕРЕСТАТЬ ЖДАТЬ НОВОГО ВАМПИЛОВА»

На днях были объявлены результаты передвижного драматургического конкурса «Ремарка». Каждый год, этот конкурс, не имеющий собственной «базы», проводит читки в разных городах России. В шорт-лист вошли 23 пьесы. Ляля Кацман поговорила с Павлом Рудневым, входившим в этом году в жюри конкурса, об инструментарии современной пьесы, взаимоотношениях современной драматургии и театра и о том, чего ждать от новой «Ремарки», на которую в этом году пришло 643 пьесы.

— Павел Андреевич, в 2015 году в журнале «Октябрь» была опубликована ваша статья о ломке инструментария современного театра. Можно назвать современную драматургию одним из инструментов сегодняшнего театра?

— Не только современную, но и любую. В руках режиссера все оказывается инструментом. Но, разумеется, не только им: пьеса — это еще и «субстанция», порождающая стиль, эстетику, тип театральности, смыслы, красоту и так далее. Проблема сегодняшнего дня в том, что пьеса перестала быть доминирующим инструментом в палитре режиссера, а стала только одним из возможных.

— И чем же стала пьеса для современного режиссера? Материалом, отправной точкой для размышлений?

— Пьеса для современного режиссера является поводом для спектакля. Но кто-то видит в ней руководство к действию, голос автора, который ведет за собой.

— В России театр перестал быть литературоцентричным? Когда и как это произошло?

— Не весь, слава богу. Какая-то часть. На наших глазах это произошло, в постсоветский период — во многом под воздействием того, что мы увидели всю мировую палитру способов делать театр. И литературоцентричный театр оказался лишь одной из возможных форм, не доминирующей.

— Современная пьеса — это любая пьеса, которая написана сегодня? Или есть какие-то знаки, которые отличают современную драматургию? Сложился ли на сегодняшний день инструментарий для создания современной пьесы? Ведь есть пьесы, которые написаны сейчас, но в их построении нет ничего, что отличало бы их от пьес прошедшего века.

— Современная пьеса — все же любая пьеса, написанная сегодня, без ограничений. А дальше идут уже наши индивидуальные пожелания. Например, мне кажется, что современная пьеса все же должна быть о современнике или хотя бы о проблемах, которые волнуют современного человека. Инструментарий современной пьесы, наверное, есть, но проблема заключается в том, что как раз стоит создавать — если иметь в виду инновационную пьесу — новую пьесу, которая ломает даже современные каноны, пытается предложить театру какой-то ход, тему, тип театральности, которые режиссурой еще не освоены. Что же касается устоявшегося инструментария, то это скетчизм, разорванная сюжетная линия, сближение со сценарной техникой, отказ от ремарок как анахронизма, опора на диалоговую структуру, которая обладает высоким уровнем вариативности восприятия (то есть не определяет за режиссера и артиста интонацию). Современная пьеса часто переносит интерес драматурга на изучение языка, изменения его (языка) внутренней жизни. Но самое важное: она не определяет за режиссера, за театр тип театральности, она поливариантна.

— Что связывает современную пьесу и «новую драму» 90-х?

— Драматургия 2010-х пытается развить достоинства «новой драмы» 1990-х и 2000-х и преодолеть ее тупики, проблемные зоны, недостатки. Какого-то принципиально нового типа современной пьесы не появилось, все пока в русле наследия, которое оставили нам Петрушевская, Сорокин и первые постсоветские драматурги. И это уже становится проблемой. Радует, что усиливается женская линия в современной пьесе: она заметная, мощная, многообразная. Она существовала неплохо и в девяностые, и в нулевые, но в 2010-е годы женщины в драматургии побеждают, доминируют. Правда, парадокс в том, что это не рождает почему-то феминистского направления современной пьесы.

— Кто кого больше будоражит? Театр современную драматургию или драматургия театр? Можно ли мечтать, что современные пьесы спровоцируют появление нового театра?

Год назад «Ремарка» проходила в петербургском театре «Мастерская».Фото — Д. Пичугина.

— К великому сожалению, театр — современную пьесу, а не наоборот. В конце 1990-х и в нулевые было наоборот. Процесс остановился. Ну а мечтать можно! Я только об этом и мечтаю.

— Современный театр отказывается от рассказывания истории, все больше работает с ассоциативностью, с бессознательным. Как с этим работает современная пьеса?

— Это не тенденция только последних лет. Вся послечеховская драматургия такая. И, пожалуй, только Мартин Макдонах смог эту линию переломить — в репертуаре российских театров уж точно. И, скорее всего, сюжетность вернется. Уже возвращается. Это мы видим в киноиндустрии: сериал побеждает артхаус, сериал из второсортного жанра превращается в высокое искусство.

— Современная драматургия, как мне кажется, еще не пришла на большие площадки. В тяготении к малой форме есть закономерность?

— Это по-прежнему условия существования. Пьес большого формата не пишут, так как драматург не может рассчитывать на большую площадку. Но посмотрите на эволюцию Ивана Вырыпаева — теперь, когда его обильно ставят, он начинает писать для большой сцены, меняет свой формат. Только-только — это тенденция буквально последних 2–3 сезонов — по стране стали давать большие площадки молодой режиссуре. Это вопрос омоложения режиссерского цеха, у которого только теперь оказался доступ на большие сцены. Как раз сейчас, на наших глазах, должно что-то измениться.

Другое дело, что театр теряет большой стиль, крупные масштабы. Современный художник перестает чувствовать в себе потребность говорить со сцены urbi et orbi, он говорит с каждым человеком отдельно. Театр перестает быть средством массовой коммуникации. И просто технологически большая площадка исчерпала свои художественные возможности. Но тут проблема двоякая: современная драматургия только тогда встанет по-настоящему на ноги, когда пьесы станут максимально репертуарными, попросту говоря, будут кормить драматурга и театр. А это возможно только при использовании большой площадки. Престиж профессии драматурга очень низок, так как на этой профессии сложно заработать, создавая только пьесы. Низок у нас уровень роялти, выжить человеку с семьей крайне сложно. Драматургия часто может быть только хобби.

— Нужен ли вообще театр современной драматургии или ей комфортней существовать в пространстве читок, которые уже можно назвать театром?

— Нужен. Сейчас вообще время сегрегаций. Сложно себе представить театр, который удовлетворял бы вкусам всех и каждого.

— Почему некоторые пьесы кажутся выигрышными в читках, но не превращаются в хороший спектакль? Как определить сценичность пьесы?

— Тут все просто: потому что режиссеры нашли к ней ключ как к читке, но не нашли как к спектаклю. Сценичность пьесы можно обнаружить либо интуитивно, либо на практике. Лучше — на практике.

— В той же самой статье о ломке инструментария вы пишете, что провинциальный театр в 2010-е годы совершает прорыв. На этой территории происходят эксперименты, апробируется все новое в театре, в том числе и пьесы. Каковы сейчас взаимоотношения современной драматургии и провинциального театра?

— Именно такие, какие я и описал. Сегодня большинство новых пьес имеют первые постановки именно в провинциальном театре, апробируются там и только потом попадают на столичные сцены. И, по-моему, это очень здорово. Взаимообогащающий процесс. Тем более что новая пьеса часто отвечает конкретно на вопрос «как жить, как выживать?» — а он в провинции более остро стоит. Современная пьеса вернулась туда, откуда она родом, ведь большинство современных драматургов — провинциалы. Заодно это и отодвигает в дальний угол стереотипное обвинение: мол, современная пьеса — это штучка для пресыщенного столичного сноба, который только и ждет жареного и соленого.

— А русская современная драматургия по своему качеству может быть соотнесена с современной зарубежной?

— Да, мы синхронизировались, к счастью. Теперь никакого отставания нет. А часто есть и опережение: тот же Вырыпаев или Павел Пряжко с их попытками найти новые формы театральности… В общем-то сегодня мы понимаем их, они понимают нас. И приемы где-то сходны.

— Современной драматургии нужны помощники в виде различных конкурсов и лабораторий, которых на самом деле становится не так мало? Или это явление, которое самостоятельно найдет дорогу на сцену?

— По-моему, сегодня только такой метод и работает. Лучший совет для начинающего драматурга: посылать пьесы на конкурсы и лаборатории. Это и есть идеальный трамплин, социальный лифт.

— Не кажется ли вам парадоксальным название конкурса — «Ремарка»? Вы назвали отказ от ремарок одним из инструментов современной пьесы.

— Зная темперамент создателя конкурса Олега Липовецкого, предполагаю, что таков его тонкий сарказм.

— Какое место среди конкурсов современной драматургии заняла «Ремарка»? Как вы оцениваете результаты прошлого конкурса?

— Честно говоря, мне кажется, что он выходит на первое место. Поскольку максимально приближен к театральной практике, имеет конкретное, меркантильное творческое задание — пьеса та хороша, которая может быть поставлена, — и это конкурс передвижной. По крайней мере, если брать прошлогодний лауреатский список, то очень высок процент пьес, которые дошли до постановки или доходят в данный момент. Для меня это самый верный показатель.

— Судя по количеству конкурсов современной драматургии, лонг- и шорт-листов, возникает ощущение, что людей, которые сейчас пытаются писать пьесы, не так уж и мало, если не сказать много. Как объяснить такой повышенный интерес к драме у пишущих людей? И почему наше время, когда так много пишут, не рождает нового Вампилова, например?

— Самое главное — перестать ждать нового Вампилова. Он не появится никогда. И тогда, возможно, удастся разглядеть в Вырыпаеве, Пряжко, Жанайдарове, Богославском, Пулинович тех, кого в дальнейшем назовут драматургами, выразившими эпоху нулевых и 2010-х. Интерес к драматургии возрастает, когда наступает исторический катаклизм, когда сдвигаются исторические периоды, когда идет ломка устойчивой системы. Сейчас именно такой период, когда есть противоречия в обществе. Кроме того, театр дает сигнал, вызов драматургам, ищет их, привлекает на свою сторону, создает заказ на появление новых текстов. Сейчас время молодых, время интереса к дебютантам, потому что они несут новое ощущение жизни. Сейчас ведь в искусство приходят люди, у которых даже в раннем детстве не было опыта советской жизни. Это в каком-то смысле слова инопланетяне, меняется тип сознания, структура сознания. Все это отражает и новейшая пьеса.

— Что ждать от новой «Ремарки»? Может быть, появились темы, о которых невозможно молчать и на которые должны отреагировать драматурги?

— Ждать — хороших пьес и хороших акций по продвижению этих пьес.

ptj.spb.ru

Павел Руднев о театре как образовательной институции

— Если говорить об образовательных инициативах самих театров, есть лектории и лаборатории МХТ и Школы-студии МХАТ, учебная программа Электротеатра, ЦИМа. Вы много ездите по стране — расскажите, что происходит в регионах? Есть ли на это запрос?— Не хватает молодых худруков и директоров театров, которые хорошо это понимают и у которых есть ресурсы. Я совсем не говорю про финансовую составляющую. Ресурс — это площадка и энергия свободы. Приходит молодой человек, заряженный идеей, в театр, в город, а директор не дает ему пространство, поддержку или считает образовательные технологии туфтой, потому что в госзадании они не прописаны. Там прописано «такое-то количество людей сыграло, такое-то количество людей посмотрело спектакль». То, каким театр будет — активным или пассивным, — это вопрос чистого энтузиазма, личностной заинтересованности, чем он, в принципе, и должен оставаться, а не становиться квотой от министерства культуры. Но очень часто этот чистый энтузиазм блокируется людьми, которые обладают ресурсами. Это квартирный вопрос. Человек потыкался, ему никто не дал возможности поработать, этот энтузиазм быстро погибает, и человек переезжает в столицу. Там, где появляется какой-то пассионарный лидер, моментально возникает среда. Это особенно востребовано в провинции. В Москве есть куда пойти, люди дуреют от количества событий, а в регионах любое живое пространство — всегда глоток свежего воздуха. Как только что-то возникает, сразу приходят толпы самых разных людей. Вот в городе Ижевске, который в последнее время не проявлял ничего выдающегося в театральном отношении, появляется маленький любительский театрик, они называются Les Partisans. У них нет ничего — ни помещения, ни финансирования, но они делают крутые междисциплинарные проекты. Начали с читок, потом были документальные спектакли, потом они открыли центр культурной журналистики и так далее. Но вот они пять-десять лет так, без ресурсов, потыкаются, потыкаются — и все. Проблема наличия открытых площадок в регионах, мне кажется, самая насущная. Дело не столько в грантах и деньгах, поскольку многое (да почти все) можно делать на общественных началах.

— Получается, люди, которые непосредственно занимаются театром — актеры, режиссеры, — готовы к этому?

— Если есть личность, которая это объединяет, то конечно. Уехал Павлович из Кирова, и в городе театральная жизнь затухла — ничего не происходит в течение трех лет. Хотя театры и труппа остались. Уезжает творческая личность, и все моментально заканчивается. Другой пример, который меня бесконечно увлекает, — всем известный Николай Коляда. Это очень крупный художник, очень занятой. Но он выстраивает горизонтальные связи со зрителем. Он общается с ними через блог, встречает в фойе, подает куртки после спектакля в гардеробе — он распахнут навстречу людям, тратится на них. Это способность художника стать частью зрительного зала, а не быть закрытым волшебником из башни, который появляется на публике только по праздникам.

— В конце, раз уж мы говорим про образование, не могу не спросить про театроведческое. Что сейчас с ним происходит? Требует ли оно реформирования, как оно меняется?

— С одной стороны, оно очень неплохое: можно гордиться нашими вузами, они продолжают выпускать людей, пригодных к работе. У нас по-прежнему очень хорошее полиформатное образование. Театроведы часто работают за пределами театра — культурологами, людьми, связанными с искусством, кино и так далее. Конечно, оно требует реформирования, которое невозможно сейчас, потому что существует постоянный контроль образования. Важно научить современных театроведов воспринимать свой труд не только как труд писателя, мыслителя, но и как человека, который что-то делает ручками. Так или иначе, все умеют разбирать спектакли письменно и устно. Но сегодня от театроведа требуется и кое-что другое: кураторство, способность много читать и смотреть, распознавать новое, заниматься культурными коммуникациями, связывать людей между собой, делать междисциплинарные проекты. Важен навык устного разговора, потому что все чаще ты говоришь, а не пишешь: дискуссии и встречи со зрителями очень часты, это тоже наша конкретная работа. Это и работа в Сети. Этим вещам стоит уделять больше внимания, нежели уделяется сегодня. Нужно охватывать новые полигоны для работы во имя славы театра.

special.theoryandpractice.ru

...: pavelrudnev

pavelrudnev) wrote, 2011-01-25 02:51:00 pavelrudnev

pavelrudnev) wrote, 2011-01-25 02:51:00 pavelrudnev pavelrudnev 2011-01-25 02:51:00 Последний раз мы встречались в сентябре в Одессе. Гуляли по городу, сидели в украинской харчевне. Аня и Артём - счастливая красивая пара, он ее очень любил, было заметно, что она счастлива. Аня рассказывала мне про потрясающе тёплый приём на "Любимовке-2010" её пьесы "Язычники", говорила о перспективах, о будущем спектакле в доке. Я как раз был в Одессе, когда "Язычники" читали в Москве, - она только что прилетела из Москвы, а я улетал на следующий день обратно. Она была всем так страшно благодарна и не верила в свой успех, словно бы извинялась. Она вообще всегда стеснялась своих удач - а она была фартовой на премии, чуть меньше, правда, чем на постановки. Но театр успел-таки сделать ее в последние годы драматургом восстребованным. Настоящая красавица, белоснежка, но красивая такой простой, неделанной красотой, тонкая душевная организация, при этом работоспособность и жёсткое письмо, стальная лирика. У нас сегодня очень сильная женская ветвь современной пьесы, и это очень жесткая, несентиментальная её часть, и Аня была вдохновителем, лидером этой ветви. Она ужасно стеснялась своих театральных успехов, прятала глаза, когда хвалили. Она всегда словно не верила, что Москва так легко её принимает, понимает, провинциалку, иногороднюю, иностранку. Страшный город Москва, теперь фатальный в её судьбе, почему-то ей благоволил, хотя не должен был, по всем законам не должен. В ней была стеснительность провинциалки, стыдливость. Шесть лет мы были знакомы. Минск, церемония "Свободного театра", Екатеринбург, церемония "Евразии", помню, что писал ей рекомендательные письма для лаборатории Роял Корта, еще на какие-то западные лаборатории, потом как заочно, переписываясь полгода, они писали с Андреем Прикотенко нового "Чацкого" (у меня полностью есть их переписка), - из этого проекта ничего не вышло, несколько встреч в ЦИМе. Антон Милочкин, который ставил ее дважды в Петербурге и, кажется, был самым понимающим Аню режиссером, пишет сейчас мне вконтакте: "Ужас это, но у меня спокойствие - нездешняя она..."

pavelrudnev 2011-01-25 02:51:00 Последний раз мы встречались в сентябре в Одессе. Гуляли по городу, сидели в украинской харчевне. Аня и Артём - счастливая красивая пара, он ее очень любил, было заметно, что она счастлива. Аня рассказывала мне про потрясающе тёплый приём на "Любимовке-2010" её пьесы "Язычники", говорила о перспективах, о будущем спектакле в доке. Я как раз был в Одессе, когда "Язычники" читали в Москве, - она только что прилетела из Москвы, а я улетал на следующий день обратно. Она была всем так страшно благодарна и не верила в свой успех, словно бы извинялась. Она вообще всегда стеснялась своих удач - а она была фартовой на премии, чуть меньше, правда, чем на постановки. Но театр успел-таки сделать ее в последние годы драматургом восстребованным. Настоящая красавица, белоснежка, но красивая такой простой, неделанной красотой, тонкая душевная организация, при этом работоспособность и жёсткое письмо, стальная лирика. У нас сегодня очень сильная женская ветвь современной пьесы, и это очень жесткая, несентиментальная её часть, и Аня была вдохновителем, лидером этой ветви. Она ужасно стеснялась своих театральных успехов, прятала глаза, когда хвалили. Она всегда словно не верила, что Москва так легко её принимает, понимает, провинциалку, иногороднюю, иностранку. Страшный город Москва, теперь фатальный в её судьбе, почему-то ей благоволил, хотя не должен был, по всем законам не должен. В ней была стеснительность провинциалки, стыдливость. Шесть лет мы были знакомы. Минск, церемония "Свободного театра", Екатеринбург, церемония "Евразии", помню, что писал ей рекомендательные письма для лаборатории Роял Корта, еще на какие-то западные лаборатории, потом как заочно, переписываясь полгода, они писали с Андреем Прикотенко нового "Чацкого" (у меня полностью есть их переписка), - из этого проекта ничего не вышло, несколько встреч в ЦИМе. Антон Милочкин, который ставил ее дважды в Петербурге и, кажется, был самым понимающим Аню режиссером, пишет сейчас мне вконтакте: "Ужас это, но у меня спокойствие - нездешняя она..." PhotoHint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq

pavelrudnev.livejournal.com

ИНТЕРВЬЮ ОБО ВСЕМ. ПАВЕЛ РУДНЕВ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: diletant74

С 4 по 9 октября в Челябинске проходил XIII Международный театральный фестиваль-конкурс «Камерата». В числе жюри выступали ведущие критики из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска. Среди них – помощник художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам, преподаватель ГИТИСа, член редколлегии журнала «Современная драматургия» ПАВЕЛ РУДНЕВ «Только в театре мы по-настоящему счастливы» (фотография Игоря Захаркина)

«Только в театре мы по-настоящему счастливы» (фотография Игоря Захаркина)

Он не только оценивал спектакли конкурсной программы, но и рассказал о режиссерском лексиконе Кирилла Серебренникова, Константина Богомолова и Дмитрия Волкострелова в рамках открытой лекции для зрителей и участников фестиваля. Не попытаться взять интервью у этого интереснейшего человека и специалиста своего дела было бы непростительным упущением. Но одолевали сомнения: согласится ли он ответить на вопросы, заданные ему автором личного блога. Согласился не раздумывая.Наша беседа состоялась в конце четвертого дня фестиваля после просмотра исповедального спектакля Андрея Вишневского «Шаровая молния из Джиннистана». В отличие от спектакля интервью прошло в более спокойной атмосфере.

«Сейчас я начну... Сейчас…» (начало спектакля «Шаровая молния из Джиннистана»)

РОЖДЕННЫЙ В СССР

– Вы родились в СССР и до 16-ти лет прожили в стране под названием Советский Союз. Можете рассказать о своем детстве

– Я был пионером, носил знамя отряда, занимался в пионерском лагере военным делом и все это страшно не любил. Обязаловка, необходимость ходить строем, делать то, что я не хотел. Все мое детство было травмировано этими советскими нормативами, регулятивностью жизни. От этого больше всего в жизни я не люблю принуждения, которое тогда было у меня везде, где бы я ни находился, – в детском саду, школе, пионерском лагере. Когда пришла перестройка, я впервые вздохнул свободно.

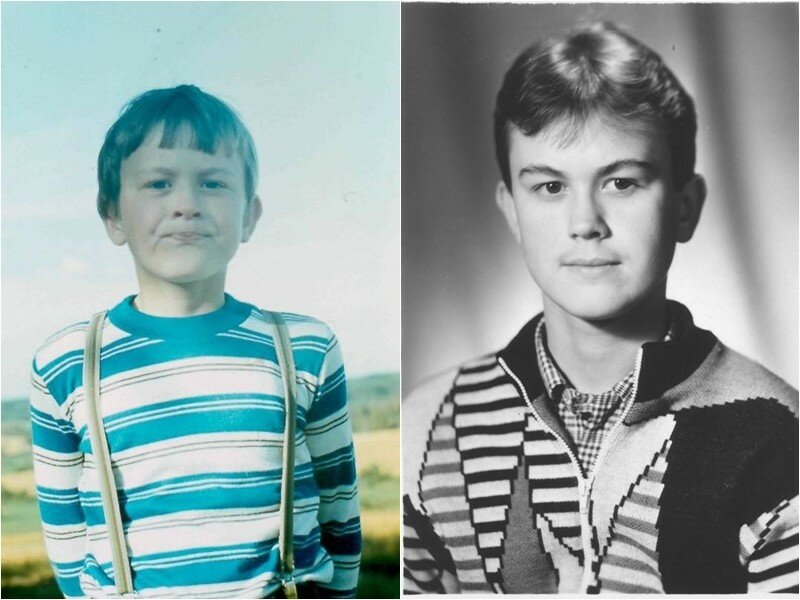

Пионер Павел Руднев

Пионер Павел Руднев

– То есть пионерское прошлое у вас ни капли не связано с романтикой?

– Абсолютно. Я все это на своей шкуре испытал и с радостью выбросил это в корзину. Собственно, поэтому тогда у меня и возник интерес к контркультуре: рок-музыка, поэзия Серебряного века, Бодлер, Ницше. Потому что всего этого не давали в школе. Все это было оппозицией чудовищной школьной обязаловке, когда за меня определяли, как я должен относиться к «Мертвым душам»; когда я должен был дать не интерпретацию «Войны и мира», а подтвердить позицию учителя; когда есть одна правильная точка зрения, а все остальные – неправильные. В этой ситуации жить невозможно. Хотя вот мои родители такого гнета не чувствовали. Но у них не было и выбора, честно говоря. Я видел, как страдали мои родители. Несмотря на то, что жили почти в Москве, в Химках, будучи крупными инженерами, они жили в тесноте, скромной бедности, каких-то закрытых границах. Не могли развиваться, упирались в потолок. То есть в этом смысле сегодня их жизнь гораздо более интересная. Я просто вижу по ним – какие они сейчас.

"Инженеры-бессребреники" (родители Павла Руднева - папа Андрей и мама Людочка)

"Инженеры-бессребреники" (родители Павла Руднева - папа Андрей и мама Людочка)

НАЧАЛО ТЕАТРАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

– С чего началось ваше увлечение театром?

– Это мамина затея, ее влияние. У моих родителей были достаточно тиранические родители, такие советские, пережившие войну. Оба – и папа, и мама – немного страдали от репрессивности по отношению к себе. От того, что их родители во многом определяли их собственную судьбу. Моя мама всю жизнь переживала, что пошла по пути своих родителей и не занималась тем, чем хотела заниматься, а именно – природой и искусством. Не знаю, были ли для этого задатки, но у нее просто не было возможности выбора. И, скорее всего, ощущение того, что нужно дать ребенку, то, что ей не досталось, и сказалось на моей судьбе. Мама всю жизнь хотела самообразовываться в области искусства и делала это вместе со мной, таскаясь по музеям и театрам. Еще мое детство связано с постоянными поездками по разным городам, куда папу отправляли в командировки. И в каждом новом месте мы обязательно ходили в театр.С какого-то момента я сам осознанно увлекся театром. Я очень хорошо помню один момент. Это случилось на спектакле Юрия Петровича Любимова «Преступление и наказание» Театра на Таганке. Высоцкий уже не играл, потому что его тогда уже не было в живых, но спектакль жил. Раскольникова играл Трофимов. После спектакля, обсудив его с мамой, я понял, что немножко больше понимаю, чем она. Мне тогда было лет двенадцать, и это стало шоком для меня, во мне что-то засело, и я стал ходить в театр более осмысленно, а не просто туда, куда водила мама по ее выбору.

"Детство и отрочество" (фотографии из семейного архива Павла Руднева)

"Детство и отрочество" (фотографии из семейного архива Павла Руднева)

С другой стороны, параллельно я сильно увлекся русским роком, а через него – поэзией. Вначале Бодлером, затем его переводчиками - поэтами Серебряного века, затем русской религиозной философией, трудами Ницше.

– Почему вы решили поступать на театроведческий факультет? Может быть, у вас были родственники или знакомые из мира искусства?

– Нет, в моем детстве не было ни одного человека из мира искусства. Ни в семье, ни у знакомых не было никакой связи с этой сферой. А о том, что есть такая профессия – театровед, я узнал случайно – из радиопередачи (улыбается). В то время я слушал очень популярное среди любителей рок-музыки радио «SNC». Диджеем там работала вдова Александра Башлачева Анастасия Рахлина, и она как-то обмолвилась, что закончила театроведческий факультет ГИТИСа. Услышав это, я практически тут же объявил родителям, что вот это та профессия, которой я хочу заниматься (улыбается). Они были в шоке, конечно. Потому что родители у меня инженеры лесной промышленности. У меня всегда была хорошая математика, алгебра, я как-то нестандартно решал задачки, и внутренне все-таки, конечно, готовился в технический вуз.Но надо отдать им должное – пошли мне навстречу и через каких-то дальних знакомых нашли мне, наконец, живого театроведа. Это была девушка-студентка театроведческого факультета (Екатерина Морозова, замдиректора театра «Школа драматического искусства»), которая меня познакомила с тем, что это за профессия, рассказала, как готовиться к поступлению. Меня предупредили, конечно, что попасть туда будет очень сложно. А поскольку надо мной висела еще армия, то я сдавал экзамены одновременно и в ГИТИСе, и в Московском автодорожном институте. Поступил и там, и там и выбрал, разумеется, ГИТИС. Вот такая судьба. Ну, а дальше все было, в общем-то, ясно. Что-то стало получаться уже с первого курса, начал работать в газете «Дом актера», в самом Доме актера. В общем, все закрутилось.

ТЕАТРОВЕДЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

– Родители, получается, все-таки были не против вашего выбора…

– Родители да, а вот бабушки были против и устроили мне в связи с этим определенную обструкцию. Был такой семейный совет. Я его до сих пор помню. Мне говорили, что я не буду зарабатывать денег, что это не профессия, это досуг, что на самом деле я ничего не понимаю в театре. И это меня немножко отдалило от моих бабушек, которых на самом деле я горячо любил и люблю. Это было малоприятно. Но с другой стороны, это и закалило меня. То есть, это было такое сопротивление, которое заставило работать против него, вопреки. А родители – они всегда были за меня.

– Почему вы пошли именно на театроведческий факультет, а не, допустим, на актерский или режиссерский?

– Потому что не чувствовал в себе таких талантов. У меня никогда не было желания выходить на сцену или ставить спектакли. Я зацепился за театроведение и, поскольку нашел себя в нем, мне показалось, что это мое призвание (улыбается). Возможно, потому что я был очень молод и ничего не понимал. Есть же театроведы, у которых более сложный путь в эту профессию. Я поступил в ГИТИС сразу после школы, а кто-то это сделал спустя десять лет после окончания школы. У кого-то была еще за плечами актерская студия, кто-то не смог поступить на режиссерский и поэтому пошел на театроведческий. Разная судьба.Вот у меня случилось так, наверное, счастливо. Я просто захотел, возможно, по глупости (улыбается), и поступил. Судьба так распорядилась. Разные, конечно, были времена, но я никогда не сомневался в выборе профессии. Мне казалось это призванием, хотя, думаю, сегодня, что если бы все сложилось иначе, то, возможно, я был бы в театре, но с другой профессией или вообще не в театре. Не знаю, честно говоря. Но мне как-то повезло в том смысле, что у меня не было никогда сомнений (смеется). Возможно, это от наивности, глубоко от наивности…

– Каких специалистов готовит театроведческий факультет?

– Театроведческий факультет готовит театроведов, работников литературной части в театре, культурологов, театральных критиков, то есть достаточно большой спектр профессий.

ТЕАТРАЛЬНАЯ КРИТИКА

– Можете назвать театральных критиков, которые стали для вас примером для подражания?

– Во-первых, это мой непосредственный учитель Наталья Анатольевна Крымова. Она почему-то сразу в меня поверила и отмечала уже на подготовительных курсах. Она рассказывала о том, что в Советском Союзе были партийные театральные критики и критики сопротивления. Так вот последние в советской культуре выступали часто в качестве щита для художника. То есть занимали такие, что называется, рыцарские позиции. Потому что в то время была необходимость защищать художника от власти. И это как-то меня всегда вдохновляло. В этом щите длительное время художники не нуждались, но сегодня это вновь становится актуальным. Поэтому я сейчас эти ее слова часто вспоминаю.Кроме того, Крымова просто прекрасно говорила, а я был ужасно косноязычен и первые годы учебы не мог связать двух слов. Меня это страшно мучило. Мне казалось, что я никогда не достигну такой свободы в языке, такой метафоричности, такой энергии, порой просто бешеной энергетики, которая была у Крымовой. А еще меня поражало ее умение сказать обо всем очень простыми словами.

Наталья Крымова с Анатолием Эфросом и Олегом Ефремовым

Наталья Крымова с Анатолием Эфросом и Олегом Ефремовым

Однажды она поразила меня, когда полчаса рассказывала про задницу Владимира Высоцкого, с которым дружила. Как-то на одном из капустников в Театре на Таганке она сидела так, что Высоцкий ей застил вид на сцену. И вот пожилая женщина, лет ей было уже под семьдесят, уже вся седая рассказывает о том, как мускулы филейной части Высоцкого (смеется) отражали то, что было на сцене. То есть, как джинсовая задница была для нее отдельным театром… И это был для меня такой потрясающий урок того, что театр – это во многом искусство телесное, сексуальное, искусство действия, искусство живой плоти. И что здесь принципиально не может быть ничего низового, низкого. Потому что – это не только духовная субстанция. Театр состоит из телесности, из свойств материи. Это был, конечно, какой-то невероятный урок.Еще один мой кумир – это Павел Александрович Марков, работы которого я читал. Это учитель самой Крымовой. Павел Марков – это театровед, который одновременно существовал в двух ипостасях – как критик, который работает в театре, и как исследователь, историк театра. Марков – один из важнейших завлитов МХТ, который приглашал драматургов в этот театр.Еще я очень люблю Юзовского и Гвоздева. У них всегда чувствовалась определенная культурная парадигма, философская подушка, на основе которой они развивали свои мысли.А из критиков-современников мне очень помогли на первом этапе Ольга Галахова и Григорий Заславский, позже Олег Лоевский, Татьяна Тихоновец.

– Как вы считаете, в чем заключается главная задача, миссия театрального критика?

– Да много задач на самом деле… Например, называние феноменов. Что-то новое появляется в театре, критик называет это и дает ему ход. Обозначить тренд. Обратить внимание на художника или тему, прием. Но, прежде всего, я думаю, что это просто анализ процесса. То есть продолжение мысли художника, диалог с ним, хотя бы заочный. А еще анализ театральной повседневности. Не анализ только каких-то больших событий, каких-то невероятных, глобальных, большеформатных работ, а анализ многослойного пирога театра. То есть понимание того, что есть большой театр – Московский Художественный, а есть театр в Озерске (театр "Наш Дом") или в Таре Омской области ("Омский государственный Северный драматический театр имени М.А.Ульянова"), к которым тоже нужно отнестись с точно таким же вниманием. Не заниматься театроведческим чванством, когда ты общаешься только с вип-персонами, условно говоря, с Додиным, Женовачем и Гинкасом. Театр очень многослоен. Есть еще слой любительского театра, слой любительской драматургии, и там тоже может быть много интересного.

– Имеет ли право критиковать театр человек, в нем не работающий, не знающий его внутренней кухни, никогда не бывавший на месте артиста или режиссера?

– Я работаю в театре, то есть нахожусь, можно сказать, по обе стороны баррикад. Я стоял на сцене, даже играл в каких-то читках, но артистом никогда, конечно, не был и не поставил ни одного спектакля.Мне кажется, что это отдельная компетенция – человек-оценщик, аналитик. Критик анализирует спектакль на одном языке, а, скажем, режиссер-педагог, анализирующий тот же спектакль с артистами, говорит на совершено другом языке. То есть это разный уровень обсуждения, задавания каких-то вопросов. Разная типология обсуждения. Эти вещи не совпадают, и критик в этом смысле – это, своего рода, идеальный зритель. Зритель, у которого есть какой-то опыт театра, знание истории театра и опыт смотрения разных типов театральности. Насмотренность большого количества разнонаправленных спектаклей – в разных регионах, в разных эстетических системах. И это дает, наверное, право на какой-то анализ. В любом случае отношения между критиком и художником должны строиться на доверии, я должен завоевать доверие художника, чтобы быть услышанным. Завоевать его можно только точностью высказывания и глубиной погружения в материал, попыткой понять, как устроен другой.

Демотиватор от Павла Руднева (фотография Насти Коцарь)

Демотиватор от Павла Руднева (фотография Насти Коцарь)

Есть и среди артистов и режиссеров те, кто пишет рецензии, критикуют тот или иной театр. И это тоже возможно, надо просто поднатореть. Но педагог, режиссер или артист критикует с позиции – как улучшить, какие есть методы «лечения» спектакля, с желанием дать совет. Критик же не имеет право на совет, потому что не знает, как сделать. Он имеет право только на анализ. Часто критик – это зритель, который видел не только воплощение, но и то, что не доступно обычному зрителю, – репетиции спектакля, слышал о том, чего хотел добиться режиссер, о чем он говорил в процессе подготовки спектакля, в чем его замысел. И тогда критик анализирует разницу между замыслом, тем, о чем думали постановщики в репетиционном периоде, и его воплощением в виде данного конкретного спектакля.Поэтому, когда ты говоришь о спектакле, то, как правило, артисты кивают, потому что это то, о чем артисты договаривались на репетиционной площадке, то, что скрыто в спектакле, что не было произнесено и выражено только в сценических метафорах. И чаще всего это попадание происходит.

– Для чего нужен этот анализ? Может ли он привести к исправлению спектакля?

– Я думаю, что очень мало кто из художников обладает возможностью и желанием исправлять свой спектакль. Скорее, это работа на будущее. Это разговор о том, как режиссерская сценическая метафора отражается в восприятии зрителя. Кроме этого, благодаря работе критика, у артиста возникает ощущение серьезности того, что он делает, он видит, что работал не зря. Что как бы те выбросы энергии, которые он позволяет себе на сцене, то, чем он жил на сцене – отражаются в зрительном зале, а еще – как они воспринимаются. Бывает, что художник что-то хочет сказать, выступает с каким-то сообщением, но совершенно не понимает, как это слово отражается в другом сознании. Порой бывают очень странные сближения, что называется. Творчество – это сочетание бессознательного с осознанным. И очень часто тебе удается вскрыть то, что от художника на самом-то деле скрыто, то, что он не предполагает. И это становится для него интересным. Это очень важно, потому что увеличивается сложность и глубина понимания искусства. Кроме того, говоря о каком-то спектакле, нужно выстраивать контекст. Говорить, например, о том, как данный спектакль встраивается в мировые тренды. Например, что проблема, над которой вы работаете и мучаетесь, уже, возможно, кем-то преодолена. Что к ней есть разные подходы. Это уже такая немножко информационно-образовательная часть, которая тоже важна на обсуждениях спектакля.

Мем от Павла Руднева "Петя - театральный критик"

Мем от Павла Руднева "Петя - театральный критик"

– Если вам не понравился какой-то спектакль, то будете ли вы публично высказывать свое мнение, несмотря на возможность обрести недругов в театральной среде, или предпочтете промолчать?

– Вы знаете, сейчас в этой связи многое изменилось. Семь – десять лет назад все это было возможно – высказывать острые суждения, писать критические статьи. А сегодня, в связи с тем, что над искусством театра со стороны власти сверкают громы и молнии, приходится всякий раз думать: «А не навредит ли твое публичное высказывание судьбе художника и его спектакля? Не станет ли оно поводом к каким-то репрессиям, к шельмованию его во власти, увольнениям?» Поэтому не все то, что мы говорим за кулисами, в конкретном диалоге с художником, например, на обсуждениях, можно выносить в блог или статью. То есть, очно ты говоришь все, как есть, но дальше наступает то, о чем я говорил, когда рассказывал о Наталье Крымовой. И какой бы я ни был любитель истины и правды, я не хочу, чтобы после моей статьи, моего высказывания закрыли спектакль, лишили художника каких-то постов. Это не для меня. Мне это не интересно. Поэтому надо быть просто осторожными. Мое право на суждение менее важно, чем судьба художника. Это не значит, что искусство надо только хвалить или скрывать какие-то недостатки. Можно просто о чем-то смолчать, чтобы опять-таки не навредить судьбе художника. Поэтому в обсуждениях на труппе высказывается абсолютно все, как есть. Дальше – это вопрос дозировки информации.

– То есть, своими отзывами и рецензиями вы себе врагов не нажили?

– Да, нет, нажил. У меня много врагов. Понимаете, они часто появляются просто от неупоминания. Все равно же приходится чему-то говорить «да», а чему-то – «нет». Вот, условно говоря, идет большой фестиваль, на который вы приехали. Мы – жюри.

Жюри "Камераты": Владимир Спешков, Татьяна Джурова, Екатерина Дмитриевская, Павел Руднев

Жюри "Камераты": Владимир Спешков, Татьяна Джурова, Екатерина Дмитриевская, Павел Руднев

Мы же не можем всем раздать награды, правда? Кто-то всегда будет обижен, и кто-то из них подумает о том, что это заговор, что это какое-то личное отношение и так далее, и тому подобное.Хотя нам казалось, что мы объективно оцениваем искусство, оцениваем, что называется, по гамбургскому счету. Но обиженный будет всегда – его не упомянули, его не сделали первым, не сделали вторым, про него забыли, никуда не выдвинули и так далее. Так что врагов полно, и бьют они больно.

– Скажите, а сами, лично, вы когда-нибудь участвовали в создании спектакля?

– Я только рекомендовал... Я провожу какое-то количество лабораторий по стране, на которых могу посоветовать режиссеру пьесу, свести режиссера с театром, подсказать новый текст, идею. То есть, я могу заниматься только культурными связями, связывать людей между собой. Это моя главная, можно сказать, работа. Я читаю много современных пьес и отправляю их режиссерам. Делаю это постоянно, потому что мне кажется это интересным и важным и хочется, чтобы это поставили. То есть мое участие в создании спектакля происходит на этапе формирования репертуарного плана, репертуарной политики. Есть, правда, еще другая форма, когда критику показывают один из прогонов спектакля до выхода его на большую сцену, до открытия продажи билетов. Показывают промежуточный вариант и слушают мое мнение, а дальше уже поступают так, как считают нужным. Полноценно же участвовать в создании спектакля – это не для меня. Я просто не имею на это никакого права.

– Может быть, тогда пишете пьесы?

Павел Руднев во флешмобе демотиваторов "Пьесы есть?"

Павел Руднев во флешмобе демотиваторов "Пьесы есть?"

– Нет, не пишу, потому что считаю, что у меня нет для этого таланта. Когда был чуть младше, то переводил на русский достаточно много пьес с английского (Павел Руднев – переводчик пьес Мартина Мадонаха, Марка Равенхилла, Джеймса Патрика Донливи, Ингеборга фон Цадова, Роба Беккера, Мика Мюллюахо, Джона Майтона, Мориса Панич и других. – Прим. Diletant74), но сейчас я этим уже не занимаюсь.

– Делали ли вы рецензии на балет, оперу или кукольные спектакли?

– На балет – точно нет. На оперу – пару раз. Несколько раз писал о спектаклях театра кукол, но делаю это редко. Меня в этом плане смущает мое малое знание истории этих театров. Все-таки у нас есть четкое деление – критик драматического театра, критик оперного театра, критик современной хореографии, критик театра кукол. Оперой я увлекаюсь, потому что иногда ее ставят драматические режиссеры. А театр кукол я смотрю, потому что критиков этого театра очень мало, буквально три-четыре на страну. Он как бы просто прикреплен к театру драмы, поэтому приходится много смотреть, и возникает какое-то знание, насмотренность и, соответственно, желание высказаться.

– Что бы вы порекомендовали почитать, изучить человеку, который хочет научиться грамотно писать рецензии и лучше разбираться в театральном искусстве?

– Я думаю, что, прежде всего, надо читать сами рецензии. Просто взять каких-то критиков прошлого и настоящего, которые приятны, интересны. Какие-то учебники по этому делу вряд ли существуют. Есть, конечно, какие-то книги. Скажем, издания Санкт-Петербургской театральной академии – «Введение в театроведение», «Семинар по театральной критике». Это методические пособия достаточно хорошего уровня. Есть просто книги по теории драмы, есть книги по истории театра. Я думаю, что, прежде всего, надо просто с самим собой договориться и себя образовывать – читать в большом объеме театральную литературу, на каких-то примерах учиться. А вообще, лучше всего, конечно, поступить на соответствующий факультет. Сегодня без образования крайне тяжело в этой профессии, потому что объем культуры гигантский, и освоить его самостоятельно очень трудно. Если режиссуре еще можно не советовать поступать на режиссерский, то театроведам, как мне кажется, специальное образование просто необходимо.

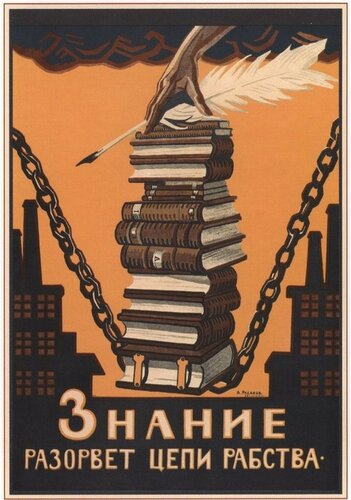

"Наш девиз"

"Наш девиз"

Продолжение следует…

diletant74.livejournal.com

ИНТЕРВЬЮ ОБО ВСЕМ. ПАВЕЛ РУДНЕВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: diletant74

Заключительная часть интервью с театральным критиком Павлом РудневымПервая часть – здесьВторая часть – здесь

"Павел Руднев – зритель" (фотография Сергея Тупталова)Да, он такой, я наблюдал за ним ) Во время спектакля он превращался в ребенка – на лице детская непосредственность и открытость. Обычно театральный критик представляется совсем другим – хмурый, искушенный взгляд из под бровей, отмечает в блокноте недостатки ... У Руднева тоже была ручка, но она почему-то постоянно выпадывала из его рук и катилась в ноги или за шиворот сидящему впереди зрителю )))

"Павел Руднев – зритель" (фотография Сергея Тупталова)Да, он такой, я наблюдал за ним ) Во время спектакля он превращался в ребенка – на лице детская непосредственность и открытость. Обычно театральный критик представляется совсем другим – хмурый, искушенный взгляд из под бровей, отмечает в блокноте недостатки ... У Руднева тоже была ручка, но она почему-то постоянно выпадывала из его рук и катилась в ноги или за шиворот сидящему впереди зрителю )))

АРТИСТЫ и РЕЖИССЕРЫ

– На лекции «Режиссерский лексикон Серебренникова, Волкострелова, Богомолова» вы говорили, что сейчас театр движется в сторону синтеза всех жанров, в том числе и классических – балета и оперы. Как вы думаете, артисты готовы работать одновременно в разных жанрах?

– Театр становится синтетическим, а синтетического артиста пока не появилось. Это, мне кажется, одна из проблем. Пока система образования артистов буксует в этом направлении.

– Вы общаетесь с большим количеством актеров и режиссеров. Скажите, насколько они образованны, начитаны?

– Да по-разному...

– Всегда ли режиссер должен быть в этом отношении на голову выше артиста?

– Режиссер – да, конечно. Сейчас, на самом деле, приходит очень образованное поколение. Борис Павло́вич, Семен Александровский, Максим Диденко – для своих лет они очень серьезные интеллектуалы. Конечно, бывает и обратное, но мне кажется, что сегодня очень сложно ничего не знать и быть режиссером. Другое дело, что должно быть что-то еще помимо знания. Какая-то энергия, харизматичность, умение «зажигать», объединять коллектив. Артист может быть и безмозглым, хотя и это в современной жизни тоже вряд ли возможно. А режиссер – нет. Все-таки интеллектуальный театр сейчас побеждает, так скажем, театр естества, чистой эмоции. Не знаю, правда, временно это или нет…

Режиссер Семен Александровский представивший на "Камерате" документальный спектакль "Топливо"

Режиссер Семен Александровский представивший на "Камерате" документальный спектакль "Топливо"

– Наблюдаете ли вы какую-нибудь существенную разницу между актерами и режиссерами разных поколений?

– Безусловно, разница есть. Очень резко отличаются люди, которые знали Советский Союз, и которые его не знали его. Просто разительный контраст. Часто они друг для друга как инопланетяне. В этом, мне кажется, основное отличие.

КАМЕРАТА-2017. КОЛЯДА. ЯГОДИН. «АМПЛУА»

– Как оцените «Камерату»? Какие-то работы для себя уже отметили (Наш разговор состоялся в четвертый день фестиваля. – Прим. Diletant74) ?

– Интересно. Спектакль Коляды ("Двенадцать стульев") был интересный, спектакль Сергея Федотова ("Палачи"), бурятский спектакль ("Старик и море") – уже достаточно. Что-то было неудачно, что-то проблемно. Магнитогорский спектакль ("Женитьба") показался проблемным, но что-то там было интересным все равно. Здесь есть творческая среда, мы обсуждаем спектакли, на обсуждение приходят артисты других театров.

– Есть мнение, что у Николая Коляды почти все спектакли выстроены по одной схеме, своего рода, болванке, что он изначально выбрал определенную форму изложения и всегда следует ей. Как вы думаете, это так?

– Конечно, это есть. Это есть у любого художника – манера, индивидуальная стилистика. Рембрандт, что ли, иначе работал, или Боттичелли? У каждого художника есть своя стилистика, в рамках которой он развивается.Какие-то периоды у Коляды были крайне неудачные. На мой взгляд, три-четыре сезона между «Мертвыми душами» и «Фальшивым купоном» был провал за провалом. Потом что-то появляется новое, и вновь какая-то энергия наполняет его. Но художник же не может изменить свою личность, поменять свой темперамент. В какие-то моменты стиль закостеневает, в другие – разворачивается, начинает играть новыми красками, появляются новые сюжеты, новые темы и приемы. Мне кажется, что Коляда пока далеко не закончился (смеется).

Николай Коляда дает интервью "Южноуральской панораме" (фотография Вячеслава Шишкоедова)

Николай Коляда дает интервью "Южноуральской панораме" (фотография Вячеслава Шишкоедова)

– То же самое можно сказать и об артистах, которые часто в разных ролях очень похожи, повторяют самих себя?

– Ну, конечно, это же естественно.

– Даже Олег Ягодин… В чем вы видите феномен этого артиста?

– Конкретно Ягодина? Это умение быть бесстрастным. Демонстрация, скорее, отношения к роли, нежели присутствия внутри нее. Это отстраненность, такое аутсайдерство. Он никогда не работает в ансамбле, он существует как отдельный артист. Фантастическая телесная энергетика, то, что называют в театре «талантливое тело» – когда артист выстраивает такие отношения с пространством, что на него просто интересно смотреть. Он харизматичен, он энергозатратен, энергозависим. У него специфическая манера произнесения текста. Цинизм как художественный прием.

Олег Ягодин в спектаклях «Двенадцать стульев» (Коляда-театр) и «Здесь жил и работал…» (ЦСД). "Камерата-2017"

Олег Ягодин в спектаклях «Двенадцать стульев» (Коляда-театр) и «Здесь жил и работал…» (ЦСД). "Камерата-2017"

Но взгляните на него в рок-группе «Курара» - и вы увидите артиста совершенно иного темперамента.

– Несмотря на то, что артистам хотелось бы играть разных, часто диаметрально противоположных по характеру персонажей, можно ли сказать, что у каждого артиста есть свое амплуа?

– Ну, да, только амплуа нужно, конечно, взять в кавычки, потому что это уже не похоже не сетку амплуа XIX века. Но, скажем, если сравнить с певцами – у кого-то есть пять октав, а у кого-то – только три (смеется). У каждого артиста свой «коридор», в который он может войти, но талантливый человек старается его менять. И функция художественного руководителя, режиссера заключается еще и в том, чтобы развивать это актерское «амплуа», предлагая артисту какие-то новые, более сложные задачи.

– То есть понятие «амплуа» уже устарело?

– Конечно. Его употребляют скорее иронически, в кавычках. Сетка амплуа, которая существовала в XIX веке и которая закрепляла за артистом определенную партию внутри драматического материала, давным-давно отменена. И сделал это, собственно, русский психологический театр и, прежде всего, Станиславский. Под воздействием, кстати говоря, новых течений в психологии.

ТЕАТРАЛЬНАЯ РОССИЯ И ЧЕЛЯБИНСК

– Вы много путешествуете по стране, постоянно принимаете участие в различных театральных фестивалях. Можете назвать самые театральные города, края и регионы России?

– Красноярский и Пермский край – самые главные центры. Там много театров и потрясающая поддержка театральных инициатив от власти. Есть грантовые системы, внимание власти к театру и просто колоссальное количество театров внутри края. Вот в Челябинской области за пределами Челябинска есть только Озерск да Магнитогорск, и все. А в Пермском и Красноярском краях существует гигантское количество театров за пределами этих центров. В Перми – это Кудымкар, Березники с несколькими театрами, Чайковский, Губаха, Лысьва. В Красноярском крае – это Норильск, Минусинск, Канск, Ачинск, Шарыпово, Лесосибирск, Мотыгино, Железногорск.Вслед за ними идут Новосибирск, Омск, Хабаровск, Екатеринбург. Очень существенная театральная ситуация в Поволжье. Это, прежде всего, Самара, Ярославль и Саратов. А еще, в общем-то, все национальные автономии. У нас очень сильные национальные этнические театры, практически без исключений. То есть это вся финно-угорская группа, Ханты-Мансийский автономный округ, Удмуртия, театры тюркоязычных народов, хакасы, якуты. Естественно башкиры и татары. Очень сильный бурятский театр, что было, собственно, и продемонстрировано на этом фестивале.

– Знакомы ли вы с театральной жизнью Челябинска? Видели ли местные спектакли?

– В последнее время нет. Когда-то я много ездил в Челябинск. В начале нулевых – в «Манекен», в театр «Бабы» и в ТЮЗ, сейчас Молодежный театр. Знаком с периодом Марины Глуховской, когда она работала у вас в Драме. А сейчас, в последние годы, особенно не слежу. Но знаю, что сегодня в Челябинске все очень неблагополучно в сравнении с Пермью, Екатеринбургом, Красноярским краем, где театральной жизни много, она более интересна. В Челябинске же она немножко заторможена. Здесь многие театры – без худруков. Здесь не приживается какая-то интересная режиссура, не было давно открытий, откровений.

"Челябинск – театрально-драматический"

"Челябинск – театрально-драматический"

– Чтобы вам хотелось сказать, пожелать челябинскому зрителю или, может быть, даже руководству культуры нашего города?

– Руководству – просто быть более внимательными к театру и все-таки, наконец-то, в некоторые театры назначить художественных руководителей, внятных худруков, которые будут работать на эти театры, а не просто исполнять какие-то формальные обязанности. А еще не бояться молодой режиссуры. Потому что как только в театре появляется молодой художник с горящими глазами, идеями, пускай и радикальными, то город сразу преображается. Приехал Сергей Левицкий в русский театр Улан-Удэ, и Улан-Удэ стал серьезным объектом внимания в плане театрального процесса. Или появился Борис Павло́вич в Кирове, и Киров сразу стал большим театральным городом. Как только он уехал, город, условно говоря, просто вымер, и уже не так важен в плане театра, как было раньше. Поэтому, прежде всего, руководству не нужно бояться молодых художников.Что пожелать публике? Наверное, искать свой театр, требовать его. Не ограничиваться тем, что есть, а понимать, что помимо каких-то рекордов местной локальной ситуации, есть и мировые рекорды. А еще представить себе, что есть разные формы театральности. Есть форма театра, к которой мы привыкли, а есть и что-то совсем другое. Для этого и нужны фестивали, потому что фестиваль – это всегда ярмарка, презентация разных форм театральности. Проверка на зрителя – что работает, а что нет.

– Своего рода, экспериментальная площадка?

– Ну, я бы не назвал это чистым экспериментом. Какой там, условно говоря, МакДонах и Федотов – эксперимент? Это достаточно традиционный, хорошо сделанный театр. Но такой формы театральности, наверняка, еще нет в Челябинске.

Театр «У моста» (Пермь). Мартин МакДона «Палачи» (режиссер Сергей Федотов). "Камерата-2017"

Театр «У моста» (Пермь). Мартин МакДона «Палачи» (режиссер Сергей Федотов). "Камерата-2017"

Или Бурятский спектакль – там тоже принципиально ничего радикального нет, но и такой формы театральности не существует в Челябинске. Поэтому люди, которые увидели, что театр может быть еще и таким, должны требовать, как мне кажется, такого театра и в Челябинске (улыбается). А давайте у нас такой театр тоже будет? С такой формой, с таким отношением к ритуалу, к тексту и так далее. То есть фестиваль – это презентация форм театра, которых вы еще не знали…

ЛЮБИМЫЕ ПАВЛА РУДНЕВА

ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЕЖИССЕРЫ

– Какие театры, режиссеры и спектакли произвели на вас наибольшее впечатление в детстве, юности?

– Это Театр на Таганке, потому что он единственный, который меня связывал с советским «материком». Я не видел ни спектаклей Товстоногова, ни спектаклей Эфроса, только позднего Ефремова. Потом, в 90-х, мне очень нравились спектакли Юрия Еремина – «Бесы» с Тараторкиным, «Палата №6». Не могу сказать, что в то время был фанатом какого-то театра, что меня конкретно какой-то художник привел в искусство. Сейчас, например, абитуриенты ГИТИСа часто повторяют: «Бутусов». То есть они посмотрели спектакли Юрия Бутусова и поняли, что без этого они не могут жить, условно говоря. У меня же такого не было. Скорее мне была интересна просто сама форма театральности. Когда я поступал в ГИТИС, то вступительную рецензию писал на спектакль Юрия Петровича Любимова «Медея», для которого Бродский специально написал хоры. А так, по большому счету, театральных кумиров в юности не было. Потом они появились, конечно…

– И кто же потом стал вашим кумиром, и меняются ли они со временем?

– Они меняются, конечно, потому что меняется театральная реальность. Но я все-таки стараюсь, чтобы их не было. Потому что это очень вредит театроведу. Самое страшное, мне кажется, в театроведе – это когда критик говорит, допустим: «Вот был Эфрос, и ничего подобного в современной реальности рядом не стояло». Это опасная тенденция, метод, когда есть какой-то постоянный объект для сравнения, кумир, с которым ничто не может сравниться. Потому что, как мне кажется, каждый новый спектакль нужно рассматривать в контексте эволюции конкретного художника или этого театра. А в основе этого рассмотрения – сам спектакль, творение как единица театра, у которого может и не быть объектов для подражания, потому что каждый художник уникален. Кумиры для театроведа очень опасны, но, безусловно, любимые художники у меня есть.

– Можете их назвать?

– Сегодня – это Юрий Бутусов и Дмитрий Крымов. Театр XXI века делают именно они, открывают окна в будущее. Но пять лет назад я мог называть совсем другие имена.

МУЗЫКА

– Расскажите о ваших музыкальных предпочтениях

– Началось все с рок-музыки, потом было очень большое увлечение этнической музыкой – исламской, финно-угорской, русской духовной, африканской и так далее. Сильно повлиял на меня и славянский фольклор – русская народная этника, заплачки, языческая музыкальная стихия. А сейчас я ликвидирую пробелы в знании симфонической и оперной музыки. Во время обучения она как-то прошла мимо меня. Это то, что я всегда забывал изучать. Вот сейчас пытаюсь компенсировать свою музыкальную безграмотность в области как классики, так и разных странных стилей XX века.

КИНО

– Ваши любимые кинорежиссеры?

– Я не так много смотрю кино. Но мои любимые – это, конечно, Ларс фон Триер (это номер один), Аки Каурисмяки, Питер Гринуэй, Ульрих Зайдль и Эмир Кустурица. Из российских режиссеров люблю Бориса Хлебникова и Андрея Звягинцева.

ПИСАТЕЛИ

– Любимые писатели?– Их масса, я даже не могу назвать. Много чего люблю, и тут нет какого-то предпочтения.

– Говорят, что люди делятся на две группы: тех, кто любит Толстого, и тех, кто любит Достоевского. Кого больше любите вы?

– (Смеется). Ну, может быть, конечно, но это не про меня. Не знаю, честно говоря. Одинаково.

ХОББИ

– Кроме театра вас еще что-то увлекает, на что-то остается время?

– Скорее, практически ни на что времени больше нет. Семья только. Семья, дети. Еще, пожалуй, – это поездки, путешествия. Сейчас, в связи с рождением детей это на какое-то время не будет меня увлекать (смеется). А так, на самом деле, я очень люблю много ездить. Не только по работе, но и просто так. Разведывать какие-то новые места, ездить по разным маленьким городам. Самолеты, поезда, пароходы, автобусы – это все меня страшно увлекает. Эстетика дороги. Люблю поехать на две недели в Европу или Азию, но не стоять на месте, а каждый день перемещаться из города в город, составляя маршрут уже на ходу.

"Эстетика дороги Руднева Павла"

"Эстетика дороги Руднева Павла"

– В своих путешествиях вы посещаете театры?

– Нет, устаю. Хочется хоть две недели без театра прожить. Да и потом, когда ты турист, когда постоянно ходишь по городу, то вечером уже нет никаких сил. В четыре часа ты уже никакой (улыбается).

– А пляжный отдых?

– Нет, пляжный отдых я не люблю, это не для меня.

СЕМЬЯ

– Расскажите о своей семье

– У меня было три жены. Есть старшая дочка, Лиза, которой 14 лет. Мы с ней в хороших отношениях, и с мамой тоже. Помогаю. Вместе не живем довольно давно. С дочкой я постоянно общаюсь, и вот недавно она объявила мне, что хочет поступать на художника театра кукол или сценографа.

Третья жена – Аня Кузина (Ананская). Она – театральный критик. Недавно мы с ней родили двух мальчиков, двойняшек. Им сейчас по четыре месяца. То есть всего у меня трое детей (улыбается).

В интервью использованы фотографии из группы "ВКонтакте" "Челябинский камерный театр", а также из фотоальбомов Павла Руднева "ВКонтакте" и "Фейсбуке"

Прочитать еще раз )

diletant74.livejournal.com

Два удаленных московских театра: pavelrudnev

pavelrudnev) wrote, 2013-06-24 01:13:00 pavelrudnev

pavelrudnev) wrote, 2013-06-24 01:13:00 pavelrudnev pavelrudnev 2013-06-24 01:13:00

pavelrudnev 2013-06-24 01:13:00  "С вечера до полудня" Виктора Розова, реж. Вячеслав Долгачев, Новый драматический театрДобротный, крепкий и очень честный русский психологический театр. На удивление немигрирующая труппа - увидел множество артистов, которых помню по ранним постановкам Долгачева в этом театре. (Я много лет не был, но в первые "долгачевские" сезоны видел многое, и потом еще на провинциальных фестивалях досматривал. Немножко в курсе.) Одно то, что театр не растерял труппу за многие годы (а значит имеет возможность утонченной ансамблевой игры), уже вызывает уважение. Режиссерский почерк Вячеслава Долгачева не изменился за годы - медлительно, спокойно разворачивающаяся диспозиция, которая взрывается бешеными темпераментными встрясками, затем обнуляется - и снова медленный набор хода. Два антракта, спокойно, размеренно. Режиссер досконально следует тексту пьесы, предъявляя все ее грани - конечно, это несколько иллюстративный постановочный ход. Режиссер сознательно отвергает возможности трактовки (ну, скажем в сторону осовременивания). Нет, это осознанный ретростиль, конгениальный этой чудеснейшей поздней пьесе Розова. На сцене декорация Маргариты Демьяновой - антикварный салон эпохи застоя. На прозрачном занавесе - сталинская многоэтажка на Красной Пресне, взмывающая ввысь, рядом велеречивые скульптуры идеальных людей. За занавесом - четыре помещения роскошной сталинской квартиры. Плафоны и тяжелые люстры, книжные шкафы, скрипучие диваны, ковры, плинтусы, шифоньер, аршинный обеденный стол, развевающиеся занавеси, балкон с шумами близлежащего зоопарка. Тщательно подобранная меблировка, рассматривать которую - отдельное удовольствие. Мне кажется, что это вообще самая прекрасная пьеса Розова, которая без купюр может смело идти в современном театре. И спектакль Долгачева, пожалуй, вот о чем. О том, как пожившие люди, вполне ощутившие крушение собственных надежд, колоссальным усилием воли все-таки отпускают мальчика Альберта в мир свободы и самостоятельного выбора. Она - о мучительном процессе, когда чувство ответственности, едва не перейдя в чувство тотального контроля, сменяется на радость освобождения. У нас не получилась жизнь - так пусть у молодых будет хотя бы шанс. Я впервые почувствовал, что в этой пьесе Розова, как ни странно, есть предчувствие перестройки. Сформировавшийся и нельзя сказать, что уж очень плохой мир семьи - еще бы вчера никуда бы Альберта не отпустил - но накапливается энергия недовольства собой - и ребенок отпущен. Его из лап семьи вырвала же сама семья. Выблевала. Так как недовольство собой зашкалило. В тоталитарной атмосфере образовалась брешь. Как севший Мартин Руст на Красной площади свидетельствовал об ослаблении железной хватки. Let my people go. В спектакле чудесно играют артисты на роли детей писателя Жаркова. Андрей Курилов в роли Кима играет капризного мужчину, который съел сам себя, не способный примириться с крахом собственной жизни. Этот Ким показывает, как благополучная питательная среда уютного элитного дома разрушила его самого, и он не хочет, что сын повторил судьбу. Нина Виолетты Давыдовской признается в своем отчаянном желании иметь ребенка словно бы даже не Груздеву, а всему залу, становясь в этот момент почти святой мученницей, которую тоже хочется отпустить на волю. В этом спектакле теплота дома, так уютно выстраиваемого сценографом, как бы входит в противоречие со смыслами: дом уютен и всем хорош, но все равно дом - кукольный, инкубатор, устойчивая теплота которого дурно влияет на климат. Здесь все время одна и та же температура. А чтобы созревать организму, нужны перепады климата - Нина и Ким, словно бы люди без иммунитета, южные растения в архангелогородской теплице. Быть может, Альберт погибнет, но у него будет шанс прервать дурную наследственность.

"С вечера до полудня" Виктора Розова, реж. Вячеслав Долгачев, Новый драматический театрДобротный, крепкий и очень честный русский психологический театр. На удивление немигрирующая труппа - увидел множество артистов, которых помню по ранним постановкам Долгачева в этом театре. (Я много лет не был, но в первые "долгачевские" сезоны видел многое, и потом еще на провинциальных фестивалях досматривал. Немножко в курсе.) Одно то, что театр не растерял труппу за многие годы (а значит имеет возможность утонченной ансамблевой игры), уже вызывает уважение. Режиссерский почерк Вячеслава Долгачева не изменился за годы - медлительно, спокойно разворачивающаяся диспозиция, которая взрывается бешеными темпераментными встрясками, затем обнуляется - и снова медленный набор хода. Два антракта, спокойно, размеренно. Режиссер досконально следует тексту пьесы, предъявляя все ее грани - конечно, это несколько иллюстративный постановочный ход. Режиссер сознательно отвергает возможности трактовки (ну, скажем в сторону осовременивания). Нет, это осознанный ретростиль, конгениальный этой чудеснейшей поздней пьесе Розова. На сцене декорация Маргариты Демьяновой - антикварный салон эпохи застоя. На прозрачном занавесе - сталинская многоэтажка на Красной Пресне, взмывающая ввысь, рядом велеречивые скульптуры идеальных людей. За занавесом - четыре помещения роскошной сталинской квартиры. Плафоны и тяжелые люстры, книжные шкафы, скрипучие диваны, ковры, плинтусы, шифоньер, аршинный обеденный стол, развевающиеся занавеси, балкон с шумами близлежащего зоопарка. Тщательно подобранная меблировка, рассматривать которую - отдельное удовольствие. Мне кажется, что это вообще самая прекрасная пьеса Розова, которая без купюр может смело идти в современном театре. И спектакль Долгачева, пожалуй, вот о чем. О том, как пожившие люди, вполне ощутившие крушение собственных надежд, колоссальным усилием воли все-таки отпускают мальчика Альберта в мир свободы и самостоятельного выбора. Она - о мучительном процессе, когда чувство ответственности, едва не перейдя в чувство тотального контроля, сменяется на радость освобождения. У нас не получилась жизнь - так пусть у молодых будет хотя бы шанс. Я впервые почувствовал, что в этой пьесе Розова, как ни странно, есть предчувствие перестройки. Сформировавшийся и нельзя сказать, что уж очень плохой мир семьи - еще бы вчера никуда бы Альберта не отпустил - но накапливается энергия недовольства собой - и ребенок отпущен. Его из лап семьи вырвала же сама семья. Выблевала. Так как недовольство собой зашкалило. В тоталитарной атмосфере образовалась брешь. Как севший Мартин Руст на Красной площади свидетельствовал об ослаблении железной хватки. Let my people go. В спектакле чудесно играют артисты на роли детей писателя Жаркова. Андрей Курилов в роли Кима играет капризного мужчину, который съел сам себя, не способный примириться с крахом собственной жизни. Этот Ким показывает, как благополучная питательная среда уютного элитного дома разрушила его самого, и он не хочет, что сын повторил судьбу. Нина Виолетты Давыдовской признается в своем отчаянном желании иметь ребенка словно бы даже не Груздеву, а всему залу, становясь в этот момент почти святой мученницей, которую тоже хочется отпустить на волю. В этом спектакле теплота дома, так уютно выстраиваемого сценографом, как бы входит в противоречие со смыслами: дом уютен и всем хорош, но все равно дом - кукольный, инкубатор, устойчивая теплота которого дурно влияет на климат. Здесь все время одна и та же температура. А чтобы созревать организму, нужны перепады климата - Нина и Ким, словно бы люди без иммунитета, южные растения в архангелогородской теплице. Быть может, Альберт погибнет, но у него будет шанс прервать дурную наследственность. "Васса (первый вариант)" М. Горького, реж. Анатолий Ледуховский, театр "Ведогонь", ЗеленоградА вот тут совсем другой театр - тотальный, режиссерский, очень жесткий. Ледуховский как режиссер леворадикальный, агрессивный задает нелегкую задачку артистам психологического театра. Играть засушенно, холодно, обезжиренно. Семья, где царит ненависть и лицемерие, где людей жрут и методично исстребляют. Васса в очень хорошем исполнении Натальи Тимониной ничем не отличается от своей рода (это не аристократка в плебейской семье, это плебейка в еще более плебейской семье), но по-актерски это героиня брехтовского спектакля: иронично оценивающая, деловитая, без страсти, но с интеллектуальным контролем. Женщина, которую судьба заставила всё и всех контролировать в этой семье. Во мхатовском спектакле Марина Голуб играла паралич Вассы, здесь инсульт - у Прохора Железнова. Его играет очень мощный артист Дмитрий Лямочкин (раньше я его видел в "Сатириконе" и "Человеке") - огромный, маскулинный, с благородно выглядящей сединой в шевелюре, он играет в последнем акте всю беспомощность мужчины, у которого включен мозг, а тело уже не слушается. И здесь отличная декорация Светланы Архиповой - стильная, точённая, ложатся красиво тени, выставлен изящно свет, блестит мастикой старинный буфет, рамы дверей, диван. Картинки, массовые сцены, кинематографические паузы-"зависания" здесь точны, рельефны, запоминаются. Резкий, словно взвинченный джаз - он в спектакле как бы закольцован, бесконечные самоповторы - дорисовывает картину распада семьи. В спектакле используется еще эффект "перебоев с электричеством", когда люстры начинают моргать - это словно бы такой апоплексический удар для всех героев - страшно эффектно и изящно. В общем чистый декаданс с гуталиновыми губами - в этом смысле беспримерный, так как ничего подобного в "континентальной" Москве я не видел.

"Васса (первый вариант)" М. Горького, реж. Анатолий Ледуховский, театр "Ведогонь", ЗеленоградА вот тут совсем другой театр - тотальный, режиссерский, очень жесткий. Ледуховский как режиссер леворадикальный, агрессивный задает нелегкую задачку артистам психологического театра. Играть засушенно, холодно, обезжиренно. Семья, где царит ненависть и лицемерие, где людей жрут и методично исстребляют. Васса в очень хорошем исполнении Натальи Тимониной ничем не отличается от своей рода (это не аристократка в плебейской семье, это плебейка в еще более плебейской семье), но по-актерски это героиня брехтовского спектакля: иронично оценивающая, деловитая, без страсти, но с интеллектуальным контролем. Женщина, которую судьба заставила всё и всех контролировать в этой семье. Во мхатовском спектакле Марина Голуб играла паралич Вассы, здесь инсульт - у Прохора Железнова. Его играет очень мощный артист Дмитрий Лямочкин (раньше я его видел в "Сатириконе" и "Человеке") - огромный, маскулинный, с благородно выглядящей сединой в шевелюре, он играет в последнем акте всю беспомощность мужчины, у которого включен мозг, а тело уже не слушается. И здесь отличная декорация Светланы Архиповой - стильная, точённая, ложатся красиво тени, выставлен изящно свет, блестит мастикой старинный буфет, рамы дверей, диван. Картинки, массовые сцены, кинематографические паузы-"зависания" здесь точны, рельефны, запоминаются. Резкий, словно взвинченный джаз - он в спектакле как бы закольцован, бесконечные самоповторы - дорисовывает картину распада семьи. В спектакле используется еще эффект "перебоев с электричеством", когда люстры начинают моргать - это словно бы такой апоплексический удар для всех героев - страшно эффектно и изящно. В общем чистый декаданс с гуталиновыми губами - в этом смысле беспримерный, так как ничего подобного в "континентальной" Москве я не видел. PhotoHint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq

pavelrudnev.livejournal.com