«Никакого кризиса толстых журналов нет». Носорог журнал

Главред издания «Носорог» о том, зачем делать бумажный журнал в эпоху интернета

Не так давно мы рассказывали о выходе нового литературного журнала «12Крайностей». Этим летом в Москве появился ещё один литературный журнал под названием «Носорог». Делают его литературный критик Катя Морозова, арт-директор журнала Port Кирилл Глущенко и поэт Игорь Гулин. В дебютный номер «Носорога» вошёл рассказы Павла Пепперштейна, а также произведения нескольких молодых российских писателей. Создатели журнала особенно подчеркивают, что планируют издавать его исключительно на бумаге. О том, зачем делать бумажное издание в эпоху интернета, мы попросили рассказать главного редактора «Носорога» Катю Морозову.

Хрестоматийная история: поэт и книгоиздатель Лоуренс Ферлингетти в начале 1950-х открывает в Сан-Франциско книжный магазин City Lights, основывает одноименный журнал и начинает выпускать поэтическую серию «Карманные поэты». В 1956 году в этой серии выходит поэма Аллена Гинзберга «Вопль». Однако поэму тут же обвиняют в непристойности, изымают тираж и арестовывают Ферлингетти. Дальше американский хеппи-энд: суд снял все обвинения и только поспособствовал популярности поэмы, открыв новую страницу в учебниках по истории американской литературы, а магазин City Lights стал главным местом силы всего бит-движения.

Чем на протяжении последующих нескольких десятилетий был Сан-Франциско для всей культуры, тоже хорошо известно, но сейчас от духа прошлых утех и побед движения хиппи мало что осталось, разве что превращённые в туристический аттракцион улица Кастро да район Хайт-Эшбери. Магазин City Lights в принципе тоже есть в любом путеводителе, и уважающий себя потребитель культурных ценностей обязательно туда заглянет. Но на деле City Lights — один из немногих жизненно важных органов старого Сан-Франциско, который ещё не выпотрошен и не превращён в безжизненный туристический экспонат. Как ни странно, там до сих пор обитает литература, Современная Американская Литература.

И дело не только в постоянных поэтических чтениях, презентациях, лекциях (это дело обычное; но надо отдать должное City Lights — они держат планку), но и в одной части магазина, даже всего лишь в одном стенде — стенде с американскими литературными журналами.

По утрам по Сан-Франциско снуют автобусы, которые заезжают за сотрудниками офисов Силиконовой долины и везут их к месту работы. IT-технологии для Сан-Франциско, частью которого и является Силиконовая (а правильно — Кремниевая) долина, стали новым вектором городского образа жизни, как некогда стало движение хиппи и борьба за свободный мир и свободную любовь. Но налицо парадокс: в городе айти-прогресса, возведённого в новую социальную религию, вся литература, самая прогрессивная, непристойная, критическая, а также фантастическая, религиозная, студенческая и много какая ещё, существует только на бумажных носителях, как было и 1950-е, и намного раньше.

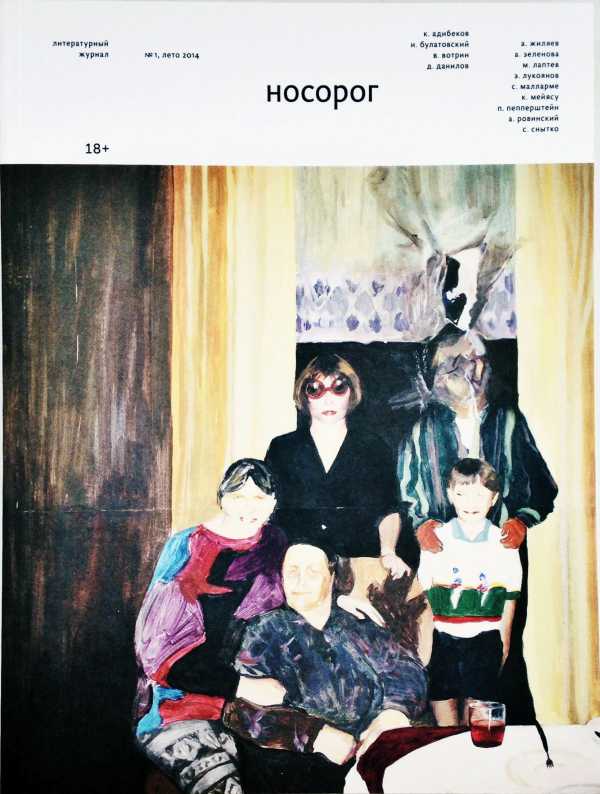

«НОСОРОГ» №1

Ни один коллега из Европы или Америки не удивился,что литературный журнал будет выходить на бумаге.

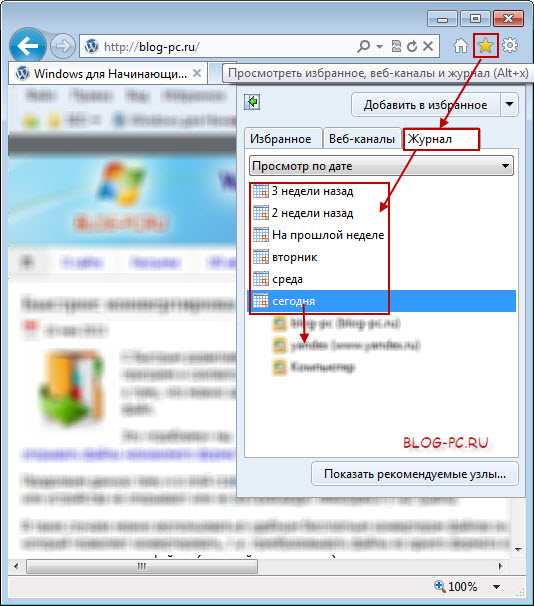

Это, конечно, просто удачная иллюстрация, о которой захотелось рассказать в связи с самым частым вопросом, который мне задавали после выхода «Носорога»: «Неужели только бумага? А как же электронная версия?» Интересно, что этот вопрос всплывает только в наших местных сознаниях, ни один коллега из Европы или Америки не удивился, что литературный журнал будет выходить на бумаге. Наоборот, там чувствуется повальный интерес к бумаге и её новым возможностям, к экспериментам с ней. Очевидно, что интернет для нас — это до сих пор что-то безумно прогрессивное, передовое. Тогда как в факте наличия интернета в мире давно нет ничего поражающего воображение или чего-то радикально нового, это уже норма, повседневная реальность. Меня всегда интересовала эта непреодолимая тяга нашей московской общественности к электронным СМИ и пренебрежение СМИ бумажными. Ведь, по сути, у нас толком нет бумажных изданий (о глянцевых гигантах речь сейчас не идёт), а некоторые сегменты — журналы о современном искусстве, например — вообще катастрофически пустуют. Тут, очевидно, что-то глубинное, какая-то болезненная тяга быть более прогрессивными, чем сам прогрессивный Запад. Но в отношении с бумажными носителями далеко не всё так просто и очевидно, как казалось несколько лет назад. Никуда не исчезли бумажные книги, и более того — в мире происходит явный ренессанс бумажной журналистики. Отношения бумаги с текстом перешли в какую-то новую фазу, которая доказывает важность наличия физического объекта для особого восприятия художественного слова.

Бумага для «Носорога» — это часть концепции. Некоторые тексты из первого номера (например, новый перевод поэмы «Бросок костей» Стефана Малларме, в которой крайне важно графическое расположение текста, заданное поэтом) должны быть напечатаны именно на бумаге и только на ней, никакое воспроизведение на других носителях не передаст нужный эффект от чтения — с перелистыванием шершавых страниц и ожиданием следующего разворота. Вообще, поэма Малларме и её интерпретация философом Квентином Мейясу в книге «Число и сирена», отрывок из которой мы печатаем, — это в некоторой степени центральные тексты в этом выпуске журнала. Считается, что «Бросок костей» написан как ответ на кризис классической поэзии, вызванный верлибром. Малларме ищет выход из поэтического и метафизического тупика, создавая уникальный метр, который бы использовался в поэме лишь однажды. Если отбросить математические аспекты поиска зашифрованного поэтом числа, то получается, что Малларме, как пишет Мейясу, занял позицию принятия обеих форм (классической и верлибра). Это ещё одна удачная иллюстрация для разговоров о двух типах существования печатного слова сегодня, о двух, если хотите, формах.

И если сейчас нами всеми ощущается усталость от обесценивания слова в виртуальных пространствах — будь то СМИ или социальные сети, то, возможно, стоит внимательнее присмотреться к бумаге, которая, если соотнести её с александрийским стихом из размышлений Малларме, позволит литературе и печатному слову вообще «оставить за собой объединительную силу»?

www.furfur.me

«Никакого кризиса толстых журналов нет» « Год Литературы 2018

ГодЛитературы.РФ встретился с создателями толстого литературного журнала «Носорог»

Интервью: Михаил ВизельФото предоставлены Катей Морозовой

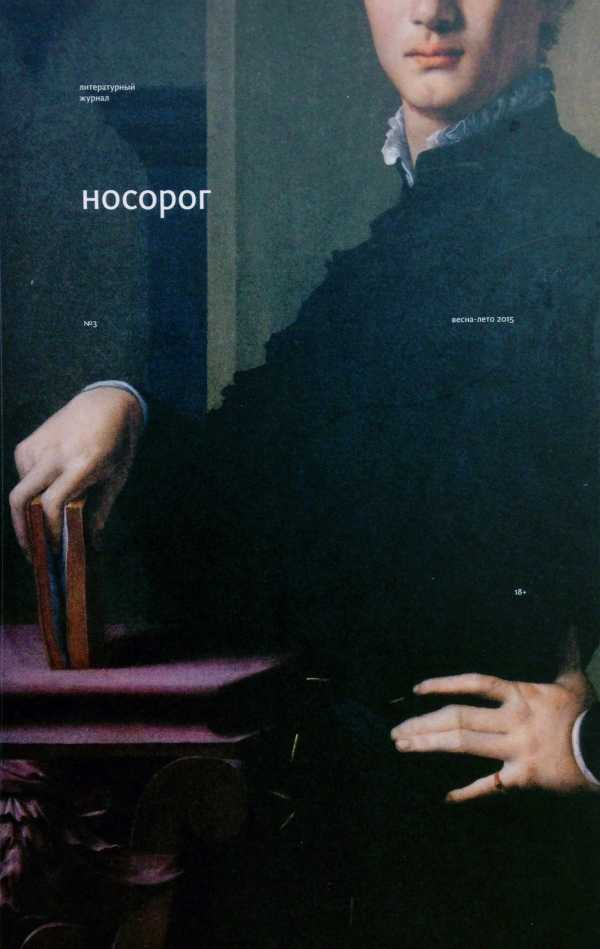

Толстый литературный журнал «Носорог» возник в начале нынешнего литературного сезона — осенью 2014 года — и вызвал немалый переполох в литературной среде. Во-первых, своим вызывающим названием, смутно отсылающим к классической абсурдистской пьесе Ионеско, а во-вторых, еще более вызывающим фактом самого своего появления — в то самое время, когда разговоры о кризисе, упадке и скором прекращении выпуска толстых литературных журналов стали общим местом. Но журнал с необычным именем и не думал прекращаться. Напротив — недавно вышел третий бумажный номер, самый красивый по оформлению и изысканный по содержанию, а это уже серьёзная заявка: первый номер можно сделать на энтузиазме, второй на упрямстве, но третий — это уже признак налаженного процесса.ГодЛитературы.РФ встретился с двумя людьми, стоящими за «Носорогом»: главным редактором, прозаиком Катей Морозовой, и редактором, книжным обозревателем «Коммерсанта» Игорем Гулиным.

МВ: Итак: что такое «Носорог»?

Катя Морозова: Этот вопрос мне задавали год назад, и я уже забыла, что на него отвечала.

МВ: Но год назад не было трех номеров, а сейчас они есть.

Катя Морозова: Вы хотите знать, почему он так называется или что это такое?

МВ: Что это такое.

Катя Морозова: Это литературный журнал, который не имеет никаких целей, помимо той, чтобы печатать литературу, которая нравится редакции.

МВ: Хорошо, что вы произнесли слово, которое я боялся сам произносить. Итак, это литературный журнал. Он появился тогда, когда на каждом углу плачут-вопиют о кризисе толстых литературных журналов. Зачем же нужен еще один?

Игорь Гулин: Об этом довольно давно «вопиют», лет 20 примерно.

МВ: Нет, 20 лет назад, в середине 90-х, литературные журналы были на подъеме.

Игорь Гулин: Они были на спаде подъема.

МВ: Хорошо, на спаде подъема, но их тиражи измерялись десятками-сотнями тысяч. Сейчас ситуация кардинально другая, однако вы затеяли литературный журнал. Зачем?

МВ: Хорошо, на спаде подъема, но их тиражи измерялись десятками-сотнями тысяч. Сейчас ситуация кардинально другая, однако вы затеяли литературный журнал. Зачем?

Катя Морозова: Если вспомнить 90-е, я бы согласилась с Игорем, что это был спад, непрофессиональные читатели не знали о литературных журналах, и выросло целое поколение, не знающее и не читающее их. Поэтому появление толстых журналов сейчас — это что-то новое, и рассчитаны они не на тех, кто 20 лет говорит про кризис, а на тех, кто первый раз с толстым журналом столкнулся.

Игорь Гулин: Это вопрос фона. На фоне чего их воспринимать? Есть фон классических толстых советских журналов, а есть другие журналы, которые существовали все эти годы, к которым этот кризис прямо не относится. «Митин журнал», «Воздух», «Транслит». Последний появился лет 10 назад и активно развивается. Поэтому — смотря что называть кризисом и в каком контексте об этом говорить. Есть — с другой стороны фон глянцевых журналов, и наши читатели могут воспринимать «Носорог» не на фоне смутной идеи о журналах «Новый мир» или «Октябрь», а на фоне тех журналов, которые они часто держат в руках: Prime Russia Magazine и т.д.

МВ: В таком случае мой следующий вопрос: собираетесь ли вы институализироваться? Проситься в «Журнальный зал», например? Или это не ваша тема?

Катя Морозова: Вы думаете, что проситься в «Журнальный зал» — это значит институализироваться?

МВ: Встроиться в контекст «Октября», «Нового мира» и прочих.

Катя Морозова: Год назад мы довольно пафосно всем заявляли, что никогда не будем появляться в Сети: не будем делать свой сайт или пытаться примкнуть к «Журнальному залу». Но за это время появилось множество интересных проектов, которые хотят сотрудничать, и, да, теперь что-то из наших текстов можно найти в интернете. На той же «Сигме», например. А в «Журнальный зал», насколько я понимаю, не так-то просто попасть по технической причине — мы не зарегистрированы как СМИ.

Игорь Гулин: В любом случае, журналов, принадлежащих тому полю, с которым мы себя ассоциируем, нет в «Журнальном зале». Там нет «Воздуха», нет «Русской прозы». Это какая-то странная планка…

Игорь Гулин: В любом случае, журналов, принадлежащих тому полю, с которым мы себя ассоциируем, нет в «Журнальном зале». Там нет «Воздуха», нет «Русской прозы». Это какая-то странная планка…

МВ: Это скорее «полянка», чем «планка».

Катя Морозова: Логично было бы появиться новому «Журнальному залу» через какое-то время, где соберутся журналы, которых нет в нынешнем. Опять же, упомянутая выше «Сигма».

МВ: Вы упомянули «Митин журнал» в качестве одного из эстетических или поведенческих ориентиров, но при этом «Митин журнал» — это декларируемое маргинальное явление. Митя Волчек, в силу определенных причин, — сознательный маргинал. Вы претендуете на то же?

Игорь Гулин: А журнал «Октябрь» — это не маргинальное явление? В той среде, в которой мы существуем, факт выхода нового «Митиного журнала» является событием, которое все обсуждают, факт выхода номера журнала «Октябрь» таким событием не является.

МВ: Согласен, но «Октябрь» погружен в сладкий сон о своем былом величии. А «Митин журнал» сразу позиционировался как маргинальный — не в ругательном, а в описательном смысле.

Игорь Гулин: А по отношению к чему проявляется эта маргинальность? Не очень понятно. Большую часть последнего «Митиного журнала» занимает Пазолини. Пазолини — это маргинальная фигура или нет? Он начинался как самиздатский журнал; любой подобной журнал — маргинальный по определению. Однако то, что в нем печаталось первые несколько лет, сложно назвать маргинальным, наоборот, — это то, что сейчас считается классическими текстами.

МВ: Вы упомянули «Сигму», и это не случайно. Есть ли у вас ощущение, что появляется феномен нового литературного поля, нового литературного журнализма? Или это пока разрозненные точки, в единую картину не складывающиеся?

Катя Морозова: «Сигма» — это, скорее, площадка, объединяющая в принципе всех желающих, вплоть до довольно крупных издательств, которым это выгодно для рекламных целей. Поэтому я не уверена, что «Сигму» стоит относить к какой-то поколенческой истории. Новое литературное поле образуется, скорее, из литературных журналов, появившихся незадолго до нас. «Носорог» — на самом деле на данный момент один из последних, за что кто-то нас иронично уже успел покритиковать — в том смысле, что мы по сути работаем с теми же авторами, что и «Воздух», «Русская проза» или «Транслит».

Катя Морозова: «Сигма» — это, скорее, площадка, объединяющая в принципе всех желающих, вплоть до довольно крупных издательств, которым это выгодно для рекламных целей. Поэтому я не уверена, что «Сигму» стоит относить к какой-то поколенческой истории. Новое литературное поле образуется, скорее, из литературных журналов, появившихся незадолго до нас. «Носорог» — на самом деле на данный момент один из последних, за что кто-то нас иронично уже успел покритиковать — в том смысле, что мы по сути работаем с теми же авторами, что и «Воздух», «Русская проза» или «Транслит».

Игорь Гулин: Но «Воздух» — все-таки предыдущее по отношению к нам поколение. А «Транслит» — это наши друзья, люди близких нам взглядов, хотя у нас разный подход.

МВ: В чем состоит эта разность?

Игорь Гулин: В том, что «Транслит» делает акцент на теорию, концепцию, к которой подбираются те или иные тексты, а мы отталкиваемся от самих текстов, принципиально избегаем критики, почти избегаем теории. Нам интересны структуры, диалоги, которые образуются между разными художественными текстами.

МВ: То, что называется метатекстом.

Катя Морозова: Мы делаем акцент на художественности — в отличие от «Транслита», который от неё уходит.

МВ: Ну что ж, ваша позиция по вопросу о толстых журналах мне понятна. Главреды толстых журналов, собирающиеся на Урале, чтобы пожаловаться на то, что гибнет такой уникальный русский феномен, просто отстали от жизни. Давайте обратимся теперь непосредственно к «Носорогу». «Носорог» открылся с поэмы Малларме. Как так вышло? Не самый очевидный, но, очевидно, концептуальный ход. Что вы хотели этим сказать в смысле метатекста?

Катя Морозова: Малларме возник как важное дополнение к тексту Квентина Мейясу, который посвящен самой этой поэме. Я читала отрывки на английском, и мне хотелось, чтобы текст был переведен на русский. Это очень сложная, философско-эзотерическая интерпретация «Броска костей», но при этом  читается почти как детектив, в котором ищут магическое число. Мейясу в своей работе говорит, что Малларме по сути родоначальник принципов новой поэзии, которая будет развиваться в XX–XXI веках. Это тоже было важно для «Носорога», для наших эстетических принципов, связанных с поэзией.

читается почти как детектив, в котором ищут магическое число. Мейясу в своей работе говорит, что Малларме по сути родоначальник принципов новой поэзии, которая будет развиваться в XX–XXI веках. Это тоже было важно для «Носорога», для наших эстетических принципов, связанных с поэзией.

МВ: Если позволите, вопрос менее поэтический. Вы платите гонорары, хотя бы символические, или вы принципиально безгонорарные?

Катя Морозова: Так как все это делалось на собранные от добрых людей средства, то нет, за исключением переводчиков, редакторов, корректоров.

МВ: Вы хотите сказать, что перевод Малларме вы специально заказывали?

Катя Морозова: Да, новый перевод делал Кирилл Корчагин.

МВ: То есть не то чтобы у кого-то в столе лежал перевод и он его вам принес, а вы его специально заказали?

Катя Морозова: Видимо, никто не был готов переводить эту поэму в стол.

МВ: Снимаю шляпу. Значит, авторам оригинальных текстов у вас нет возможности платить, а техническим работникам вы платите?

Катя Морозова: Да, только если не удастся и с техническими работниками договориться.

МВ: Давайте отмотаем историю на год назад. Насколько я знаю историю литературы, да и здравый смысл подсказывает, что новые журналы образуются, когда вокруг какого-то человека с потенциалом редактора сгущаются тексты, которые ему хочется видеть напечатанными, но те журналы, которые он знает, их не берут. Так было с «Золотым руном», так было с Poetry — американским журналом, основанным в 1912 году, в котором впервые были опубликованы тексты Т. С. Элиота, Эзры Паунда, Лэнгстона Хьюза и т.д. У вас была та же история, вокруг вас сгущались тексты?

Катя Морозова: Они вокруг Игоря всегда больше сгущались, я же изначально отталкивалась от желания видеть некоторые тексты на русском. И в результате нашей с Игорем договоренности все и родилось. Сейчас уже вокруг нас обоих сгущается достаточное количество весьма достойных вещей.

Игорь Гулин: Вокруг меня всегда много текстов, и не все они печатаются. Но помимо просто желания напечатать каких-то любимых или не совсем замеченных прекрасных авторов, интересно понять, что ты можешь с этими текстами сделать, придумать как с ними по-новому работать. Это интересная задача.

МВ: То есть каждый номер у вас как-то тематически устроен? Как в глянцевых журналах: февральский номер всегда мужской, мартовский — женский. Понятно, что у вас не так примитивно, но ведь есть что-то вроде этого?

Катя Морозова: У нас есть тема, которая не обязательно должна считываться, угадываться. Иногда это просто общая атмосфера, художественный фон, как было, например, в первом номере. Во втором номере уже попробовали работать с тематическим блоком. Третий номер уже практически полностью посвящен одной теме — маньеризму, но это, опять же, не тот случай, когда мы выносим «тему номера» на обложку…

МВ: …Хотя на обложке фрагмент картины Бронзино.

Игорь Гулин: В третьем номере есть одна прослеживающаяся нота, но понятно, что это не принцип, которому мы хотим следовать. Интересно колебание от номера к номеру — от интуитивной мозаики текстов к некоторой концептуальной вещи и обратно.

МВ: В таком случае, неизбежный вопрос о творческих планах. Во-первых, что, и во-вторых — когда?

Игорь Гулин: Это секрет.

МВ: Хорошо, я не претендую на ваши секреты, но вы себе задали какую-то периодичность?

Катя Морозова: Периодичность изначально была задана, но мы не смогли её придерживаться. Планировали раз в три месяца, но не удается так быстро собрать деньги от продаж предыдущих номеров, чтобы покрыть следующие. Поэтому все растягивается, и если в середине осени номер появится — хорошо.

МВ: А журнал действительно продается? И живет за счет продаж?

Катя Морозова: Да, в первом-втором номере поучаствовали добрые люди, а третий номер сделан на продажи предыдущих.

МВ: Вы публикуете тексты переводные и авторские, совмещаете функции «Нового мира» и «Иностранной литературы», говоря языком «Журнального зала». Я все пытаюсь понять ваши эстетические пристрастия. Вас больше интересует совсем нам неизвестная иранская поэзия или всё-таки чуть-чуть нам известная французская? Радикальная гомосексуальная проза или классические любовные романы?

Игорь Гулин: Есть некоторое поле, довольно четко опознаваемое, — новаторской литературы, сформировавшейся на основе советского самиздата. Это поле окучивало некоторое количество журналов и издательств с начала 90-х. И платформа у нас близкая, но не совпадающая полностью ни с одной из этих институций: ни с «Воздухом», ни с «НЛО». Но при этом мы не пытаемся взять эту литературу и как-то её представить как новую. Мы думаем, скорее, что это и есть русская литература как таковая сейчас. Мы пытаемся коллажировать какие-то ее фрагменты с другими полями. Да, нас интересует гомосексуальная литература, или — современная левая культура, с которой мы близки, или, скажем, культура маньеризма, или нечто экзотическое для нас, вроде иранской поэзии. Просто есть принцип аффекта. Разные вещи вызывают аффект. Можно их сталкивать и смотреть, что получится.

Катя Морозова: Я начала с фетишизированного отношения к бумаге, хотелось, чтобы получился журнал-объект, чтобы каждый номер был закончен и целен. И поэтому в каждый номер может попасть текст, который противоречит нашим вкусам, но при этом перекликается с другими текстами и дополняет их и сам номер, делает его законченным. Это могут быть и консервативная классическая поэзия, и реалистические романы о любви: возможно, по какой-то причине в один из номеров они впишутся. Поэтому отношение к журналу как к объекту позволяет помещать туда самые разные тексты.

МВ: Я закончу тем, с чего начал: почему «Носорог»?

Катя Морозова: Это название было придумано в студенческие годы, когда впервые появилось полубессознательное желание делать литературный журнал. Так оно и осталось. Это невозможно объяснить. К тому же, носорог — один из реальных прототипов сказочного единорога в христианской мифологии: недоступное людям существо, за которым охотятся и которого никто не может поймать. Но это уже фантазии.

ГодЛитературы.РФ благодарит Алёну Ермолаеву за помощь в подготовке интервью.

Просмотры: 849

09.07.2015godliteratury.ru

Новый журнал | Издательство «Новое литературное обозрение»

НОСОРОГ: литературный журнал. Главный редактор Катя Морозова. Москва, № 1 — лето 2014. 224 с.; № 2 — осень—зима 2014/15. 208 с.

Журнал, почти образцовый по структуре. Остается актуальным освоение в России западной интеллектуальной литературы — и из 432 страниц обоих номеров 122 (28%!) отведено работе французского философа К. Мейясу о поэме Малларме «Бросок костей», а еще 24 страницы занимает новый перевод этой поэмы, выполненный К. Корчагиным. Необходимо привлечение внимания к именам из недавнего прошлого, менее известным, чем они того заслуживают, — и в журнале присутствуют стихи умершего в 1994 г. М. Лаптева (12 страниц плюс 2 страницы содержательного вступления К. Чарыевой). Необходимо взаимодействие с мировой литературой — журнал публикует переводы современной иранской поэзии. Выдержан баланс между известными авторами старшего поколения (от П. Пепперштейна до Л. Горалик) и молодыми (В. Воиновой, С. Снытко и др.). Современная литература активно взаимодействует с другими видами искусств — и в обоих номерах журнала присутствуют живопись и графика. Жаль только, что нет рефлективно-критического раздела.

Однако наполнение разделов вызывает много вопросов. Большинство текстов крепко привязаны к распространенным и общеизвестным представлениям о жизни современной России и к языку описания этих представлений. Слишком очевидны картины фашизированной Москвы у Э. Лукоянова, переживаемая внутренняя пустота в повествовании Д. Данилова. В том же направлении и проекции будущего у А. Ровинского: «дядюшка Алисолтан расскажи как брали Москву / как струилась кровь по лицу гяура» (№ 1, с. 111).

В катастрофичности и тусклости существования возникает тоска по чуду. О попытках выхода к нему говорит К. Чарыева в предисловии к разделу «Консилиум колдунов». Но чуда не происходит. У В. Iванiва — невеселый абсурд все того же пространства, где не отличить крематорий и концертный зал от консервного завода. Замкнутость в пространстве алкашей и бандитов. Д. Давыдов называет эту невыносимость социума «рашен готика». Люди блуждают в мире компьютерных игр и ряженых белогвардейцев, не в силах пробиться к истории. Для О. Мандельштама поставить «парикмахер Антуан» ради рифмы вместо «парикмахер Франсуа» (Вийон) — знак глухоты, герою С. Соколовского все едино: «парикмахер Антуан, парикмахер Франсуа, парикмахер Манодж» (№ 2, с. 94). И. Шостаковская показывает мнимость отличия альтернатив: «…то ли тяжелой походкой на площади вниз лицом / то ли морось ноябрьская тебя от меня сокроет / то ли взгляни-ка на тех других идут как зеленый шум / и менты над ними смеются» (№ 2, с. 101).

В сходном положении публикуемая журналом живопись. У К. Гаршина — порой слишком прямолинейная проекция евангельских сюжетов на постсоветскую современность. К. Морозова в статье о художнике противопоставляет фотографию, фиксирующую однократную сиюминутность, живописи, творящей живую реальность (№ 1, с. 97), но, кажется, ничего не оживляет ни та, ни другая, если они ограничены однозначным повествованием.

Корни румынской художницы Т. Аксенте в соцреализме и академизме (как справедливо отмечает автор статьи об Аксенте В. Дьяконов), и от них она в своей описательности и статичности отошла недалеко.

Попытки выхода за этот круг в журнале есть — хотя с разной степенью успеха. Видимо, Д. Крюков ощущает нехватку лирики в современной поэзии, но при попытке ее восполнения у него получается скорее Гарсия Лорка в переводе Гелескула: «…едут в улыбке длинной / дети из детского сада / в небе с огнём и глиной/ потом прохлада» (№ 2, с. 12). Возможно, И. Булатовский пытается сжиться с невыносимым при помощи ритма стихов. Набрать легкость для способности движения: «спой мне песню никогда / чтобы жернов невесом / стал над зернышком ума / не размолотым еще» (№ 1, с. 78). Видимо, М. Лаптев искал способы развития традиций Введенского и Мандельштама: «Спокойно молоко, отважно серебро, / и щурится огонь — сеньор свобод сыпучих» (№ 1, с. 149). Но, с другой стороны, многие открытия Лаптева в гораздо более развитом виде присутствуют еще у одного участника литературной группы «Полуостров», в которую входил Лаптев, Николая Звягинцева (почему-то не упомянутого Чарыевой во вступлении).

Представляются перспективными коллажные тексты К. Адибекова, наслоение арабской вязи и речи художника-авангардиста 1920-х на современность: «…склонённая к чёрному солнцу — ты / раскололось о гору — оно / формы его — на всём» (№ 1, с. 65—66). В них — точность различия глубины и дали, тонкость интонаций печали и ушедшего времени. Средства языка, а не сюжета, успешно использует С. Снытко, создавая спокойный (почти что загробный) мир медленной внимательности: «…утратив волю к работе и прогулкам, оказался в пункте, которому дано название устья переживаний: просто закрывал глаза — и следил за каждой проплывающей по реке вещью, пока она не скроется из виду» (№ 1, с. 103).

Вообще процесс постепенного развития языка литературы хорошо заметен по журналу. Тексты П. Пепперштейна демонстрируют способность легко воспроизвести дискурсы от пророческого до реалистического, может быть, те, которые уже выработаны литературой, от которых она отказывается. Диапазон голосов у некоторых авторов — от древнерусского языка до клиповой асинтаксичности: «Февралем туже оскаль ту / обнажи землю безгодно спах» (А. Зеленова; № 1, с. 39). Судя по текстам, например, К. Адибекова и В. Воиновой, современная русская поэзия вполне освоила пространственную композицию, свободное использование всего пространства страницы.

С другой стороны, многих авторов, видимо, не беспокоит вопрос изменения собственного сложившегося письма. Даже у Лены Элтанг в отрывке из романа «Картахена» — обычный ее герой, странствующий и наблюдающий, вечный посторонний, замкнутый в своем одиночестве и не готовый к встрече с неожиданным, обычная детективная составляющая, все по-прежнему.

Все больше военных метафор: «зенитное орудие / круговой обстрел заградительный огонь / самого себя» (А. Зеленова; № 1, с. 37). Кажется, что это более сконцентрировано в стихах В. Воиновой: «...а они меж тем: зарница, лапта / никогда не сумеешь их разделить на тыл, подножку / и всё-то тебе: городки, кегельбаны» (№ 2, с. 54). Может быть, это опыт Айги, примененный не к метафизике, а к личному самоопределению в чужой войне.

Кажется, что многое в русской литературе сближается с современной иранской поэзией, выросшей в изолированной стране под давлением антиличностной традиции, в страхе войны и репрессий. Гарос Абдолмалекиан обнаруживает танки в своей постели. Хамед Ибрахимпур видит разрастание похорон: «…в углу комнаты яму вырой, / чтоб мы рыданья свои погребли. / в углу двора яму вырой, / чтоб мы братьев своих погребли. / в углу города яму вырой, / чтоб мы свой дом погребли» (№ 2, с. 69). Как отмечает автор вступительной статьи Ю. Садыкова, им «осталось из незапрещенного: “город”, “дорога”, “сигареты”» (№ 2, с. 60).

Видимо, ощущая недостаток выходов за привычные способы смотреть, недостаток интеллектуальности, редакция «Носорога» и уделила столько места Квентину Мейясу (он, впрочем, скорее Кантен; на всех русских картах город во Франции, названный в честь соответствующего святого, обозначен как Сен-Кантен, так что есть и традиция произношения). Может быть, Мейясу проявляет чрезмерное внимание к числовым закономерностям, порой рассматривая поэму как шифр, что неприменимо к стиху, так как предполагает однозначность расшифровки. Но вслед за этим французский философ говорит о неопределенности кода, возможности всегда иного, постоянной рассогласованности. Он рассматривает числовые и грамматические средства создания неопределенности, которая и дает наполненную потенциальностью многозначность поэмы, мерцание смыслов, одновременно поддерживающих и отрицающих друг друга, пространство личного выбора читателя — так поэзия создает не вымысел, а реальное событие. Мейясу закладывает противоречие и в собственные выводы: мы должны сомневаться в существовании расшифровки, одновременно обнаруживая ее подтверждения (№ 2, с. 185). И обнаружив противоречивость высказываний Малларме, Мейясу не уклоняется от нее, а стремится найти условие, при котором оба высказывания могут сосуществовать. «Большая Медведица, которая ведет поэта, — это “выцветшая” вершина, не только пропастью ночи, но и тем фактом, что ночь ее расщепляет, рифмует, ставит в соответствие самой себе, так что ее красота исходит исключительно из пустоты, которая отделяет ее от самой себя» (№ 1, с. 213). Мейясу напоминает, что для Малларме один из прообразов поэтического акта — выделение глазом созвездия в случайной расстановке звезд. «Отсутствие Бога, его признанное небытие, есть условие красоты, так же как ночь и отсутствие света становятся условиями возникновения звездного великолепия» (№ 1, с. 197). Рассматриваются и реакция Малларме на появление верлибра, эксперименты поэта с формой, предвосхитившие как комбинаторику УЛИПО, так и «пространственную композицию» Ч. Олсона. Современная поэзия без философии невозможна (и наоборот, философия без поэзии) — в России они пока, к сожалению, существуют в основном по отдельности (фигуры вроде Драгомощенко остаются исключениями).

Перевод «Броска костей» сделан несколько буквалистски, что не спасает от неточностей, возможно, даже приводит к ним. Так, «Septentrion» переведено дословно как «Север» (№ 1, с. 177), при этом исчезает указание на число «семь» (что особенно важно в публикации рядом со статьей Мейясу, посвященной во многом числовым закономерностям) и отсылка к созвездиям Большой и Малой Медведиц (лучше перевод М. Фрейдкина: «Северная Семерка»). Знаменитая фраза Малларме «Rien n’aura eu lieu que le lieu» (дословно: «Ничего не будет иметь места, кроме места») в переводе оборвана: «Ничего уже не будет разве что» (№ 1, с. 174—175). Исчезли и возврат, и субстантивация абстракции места.

Главный редактор в предисловии к первому номеру напоминает, что за носорогом скрыт единорог — «неуловимое и чудесное сосредоточие символов бисексуальной красоты и противоядия от внешнего мира» (№ 1, с. 9). Будем ждать дальнейшего развития литературы в сторону обнаружения живых мест мира — и путей к этим живым местам. «Чтобы высохли слезы, достаточно назвать число» (С. Снытко; № 1, с. 106).

Александр Уланов

www.nlobooks.ru